CES2025参加レポート#3:新時代のグローバルビジネス~各国の展示から見えてきたもの~

2025年1月7日から10日まで、米ラスベガスで開催された世界最大の家電見本市CES2025。世界中から14万人以上が集まるこのイベントにプラザクリエイト代表の新谷が参加をしてきました。

レポート記事の3回目となる今回は、世界各国の展示ブースから見えてきた、ビジネススタイルの違いや、グローバル競争の新しい形についてお伝えします。

CES®(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー)

1967年からアメリカのラスベガスで毎年開催されている、世界最大規模のテクノロジー見本市。新製品の発表や技術革新のプラットフォームとして、世界中の注目を集める。家電業界をはじめ、自動車、IT、ヘルスケアなど多岐にわたる分野の企業やスタートアップが参加し、次世代の技術やトレンドを紹介。また、業界のリーダーによる基調講演やパネルディスカッションが行われ、テクノロジーがどのように社会やビジネスを変革していくかについて議論される場でもある。

お国柄が出ていた展示スタイル

CESの展示は、大きく2つのエリアに分かれています。メイン会場のラスベガスコンベンションセンターと、スタートアップ専用のエウレカパーク(Eureka Park)です。エウレカパークでは世界中のスタートアップ企業が集まり、国別のパビリオン形式で展示を行っています。

私が最も興味をひかれたのは、各国の展示スタイルの違いです。日本のブースは常に人でいっぱい。これは日本企業特有の丁寧な接客スタイルが影響しています。来場者が自社のターゲット層かどうかに関係なく、立ち寄ってくれた人全員に対して細やかな説明を行うんです。いわゆる“おもてなし”精神でしょうか。その結果、人が自然と滞留して、常にブースが混雑している状態になっていました。

対照的だったのはイタリアのブースです。展示は各ブースにパソコンが置かれているだけ。ソフトウェアの展示が中心なのですが、詳しい説明を聞かないと何を展示しているのかわかりません。来場者への呼び込みもないため、ブースはガラガラでした。暇だからスタッフ同士でおしゃべりをしています。たまに話を聞きにくる客がいても、見込みがないと思ったらそそくさと説明を切り上げてしまいます。まあ、それで商売が成り立っているのですから、逆にすごいなと思いましたね。

オランダは、医療系のスタートアップが多く出展していて、白衣を着たスタッフが脳に装着するデバイスなどを展示していました。同じヨーロッパのソフトウェア系企業でも、展示の見せ方が全く違うのは面白いと思いました。

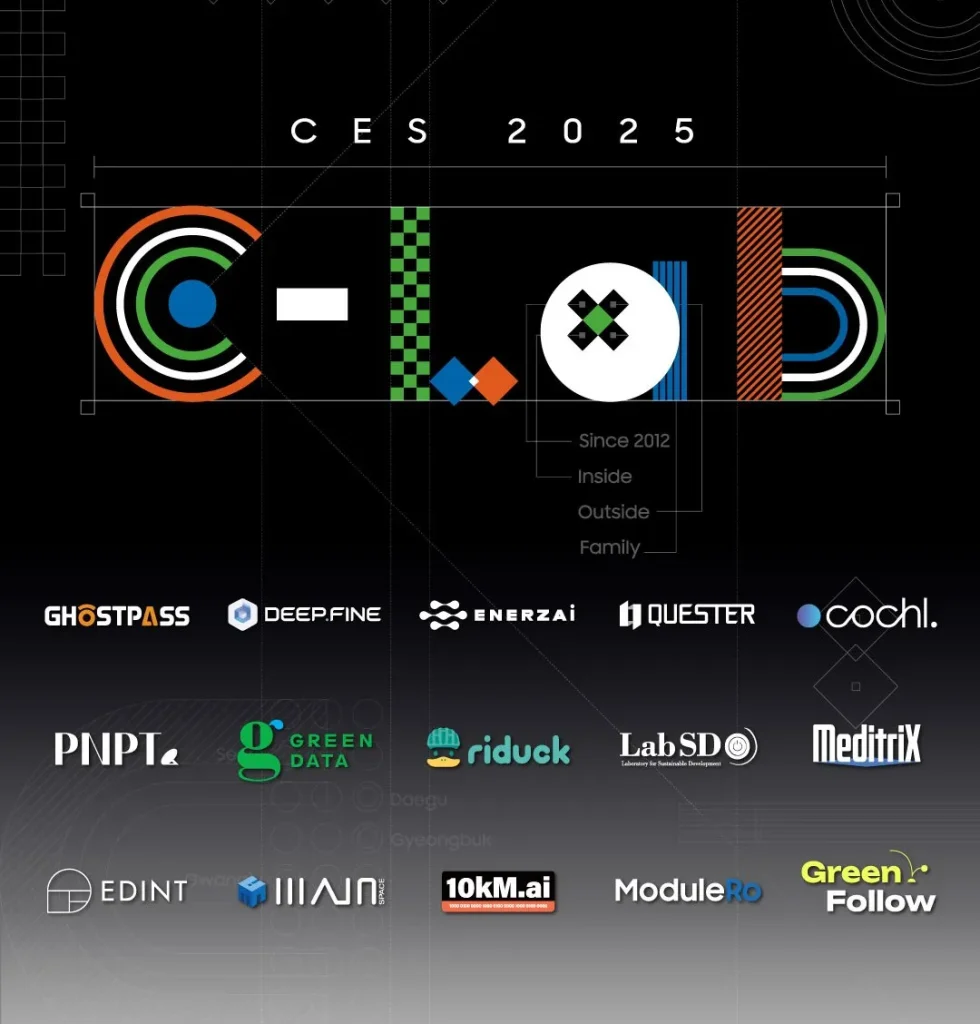

韓国に見る国家戦略としてのスタートアップ支援

韓国は日本と近い展示スタイルをとっていて、台湾、香港とともに積極的な展示を行っていました。しかし、その支援体制は日本とは大きく異なります。

例えば、出展にかかる費用。日本企業の場合、ブース出展に100〜200万円、スタッフの渡航費なども含めると500〜600万円、場合によっては1,000万円近い費用がかかります。JETROが上限100万円を支援してくれますが、

韓国は渡航費を含めた全額を国が負担しているんです。それだけアメリカ市場への進出を重視している表れですね。

さらに特徴的なのが、大企業によるスタートアップ支援です。サムスンやLGといった大企業が、自社のブースの大部分をスタートアップ企業に提供しているんです。自社製品の展示は最小限に抑え、支援するスタートアップ企業の展示スペースを確保する。将来的には連携や企業グループへの参画も視野に入れているのでしょう。

【LG】

【SAMSUNG】

複雑な心境にさせられた展示

アメリカ企業に目を向けると、NVIDIA、AMDといった大手企業が支援するスタートアップが多く出展していました。特にAIや自動運転関連の展示が目立ち、MITなどの大学発ベンチャーも独自のブースを構えていました。

また、印象的だったのがウクライナの出展です。とあるブースの女性スタッフは、何日もかけて、複数の国を経由してラスベガスまでやってきたそうです。参加するだけで一苦労なのです。

展示の中心となっていたのは、夜間飛行が可能な特殊なドローンでした。物資輸送用に開発されたこの機体は、一般向けの販売は行わず、むしろ国際社会にウクライナの現状を伝え、理解と協力を得るための展示という位置づけでした。その他にも、最新のデジタル技術を活用した義手や義足、そして特に印象的だった持続可能な農業に関するアグリテックソリューションなど、未来を見据えた技術が展示されていました。困難な状況の中でも、テクノロジーの力で前を向いて進もうとする彼らの姿勢に、深い感銘を受けました。

【スタートアップ企業への参加支援も】

「ウクライナのスタートアップがCES 2025で輝く機会を得る」として、USAID(アメリカ国際開発庁)とウクライナ各機関がウクライナ国内のスタートアップ企業へ参加を支援・呼びかけを実施した

一方、イスラエルのパビリオンは技術レベルがアメリカと同等と言えるほど高く、大きな注目を集めていました。複雑な心境でしたが、新興企業の技術力の高さを実感させられる展示でした。

日本企業の強みと課題

今回のCESで強く感じたのは、世界の競争環境が大きく変化していることです。単なる技術力の競争ではなく、国を挙げての支援体制や、大企業とスタートアップの新しい協業の形など、さまざまな要素が絡み合っています。

その中で日本企業の強みは、やはりきめ細やかな対応力にあると感じました。展示会での丁寧な説明姿勢は、製品やサービスの価値を確実に伝えることにつながっています。しかし、それだけでは十分とは言えないとも思いました。韓国のような国家レベルでの支援体制や、アメリカのような産学連携の仕組みなど、学ぶべき点は多くあります。

次回は、こうしたグローバルな潮流の中で、私たちプラザクリエイトがどのような未来を描いていくべきか、私の考えをお伝えしたいと思います。

(シリーズ全編はこちら)

(CES参加者・話し手)

新谷 隼人(しんたにはやと)

株式会社プラザクリエイト 代表取締役社長。広告代理店勤務を経て、株式会社リクルートに転職し、3年連続でMVPを獲得。リテール新規開発グループやカスタマーサクセス領域にてマネージャーとして活躍。2019年に株式会社プラザクリエイトへ入社。取締役を経て、2022年より代表取締役社長に就任。

(聞き手)

いからしひろき

プロライター、日刊ゲンダイなどでこれまで1,000人以上をインタビュー。各種記事ライティング、ビジネス本の編集協力、ライター目線でのPRコンサルティング、プレスリリース添削&作成も行う。2023年6月にライターズオフィス「きいてかく合同会社」を設立。

きいてかく合同会社: https://www.kiitekaku.com/

(企画・編集・デザイン)

大宮光

株式会社プラザクリエイト・マガプラ2代目編集長