Amazon Business Summit 2025 ~リーダーシップが拓く購買変革の可能性~【後編】

前編から続くAmazon Business Summit 2025の特別講演レポート。

後編となる今回は、株式会社EVeM長村氏による管理部門の目標設定論、参加者との活発な対話から生まれた具体的ヒント、そして購買部門が全社変革のリーダーとなるための実践的アプローチをお届けします。

登壇者PROFILE

鐸木 恵一郎(すずき けいいちろう)氏

アマゾンジャパン合同会社 Amazonビジネス事業本部 コマーシャルセクター営業本部長

2017年6月アマゾンジャパン合同会社に入社。Amazonビジネス事業本部にて大手~中堅中小企業向け営業部門を統括。アマゾンジャパン入社前は、グーグルにてオンライン広告・メディア、クラウドサービスの営業管理職に従事、それ以前はセールスフォース・ドットコム、SAPにてインサイドセールスのマネジメント職を担当。

長村 禎庸(ながむら よしのぶ)氏

株式会社EVeM 代表取締役CEO

2006年大阪大学卒。リクルート、DeNA、ハウテレビジョンを経てベンチャーマネージャー育成トレーニングを行うEVeM設立。 DeNAでは広告事業部長、㈱AMoAd取締役、㈱ぺロリ社長室長兼人事部長などを担当。ハウテレビジョンでは取締役COOとして同社を東証マザーズ上場に導く。

新谷 隼人(しんたに はやと)

株式会社プラザクリエイト 代表取締役社長

1986年、大阪生まれ。広告代理店を経て、株式会社リクルートに転職、3年連続MVPを獲得。リテール新規開発グループやカスタマーサクセス領域にてマネージャーとして従事。2019年に株式会社プラザクリエイトへ入社、新規事業創出をリード。取締役を経て、36歳にして2代目社長に就任。

管理部門における目標設定の難しさとその解決策

長村氏のプレゼンテーションから始まる、特別講演後半。

マネジメントトレーニングの専門家である長村氏は、管理部門特有の目標設定の課題に焦点を当てました。

皆さん、率直にお聞きします。管理部門の目標設定って難しいと感じていませんか? 営業部門なら『売上1億円』と明確ですが、管理部門はそう単純ではありません

目標設定は法令で義務づけられていますか? いいえ、違いますよね。では、なぜ会社は目標設定をするのでしょうか

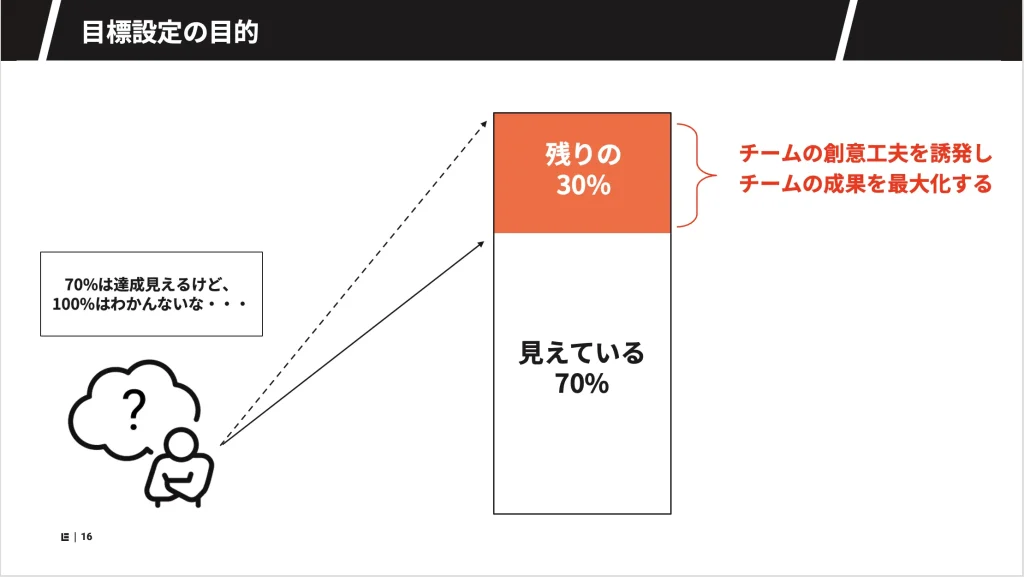

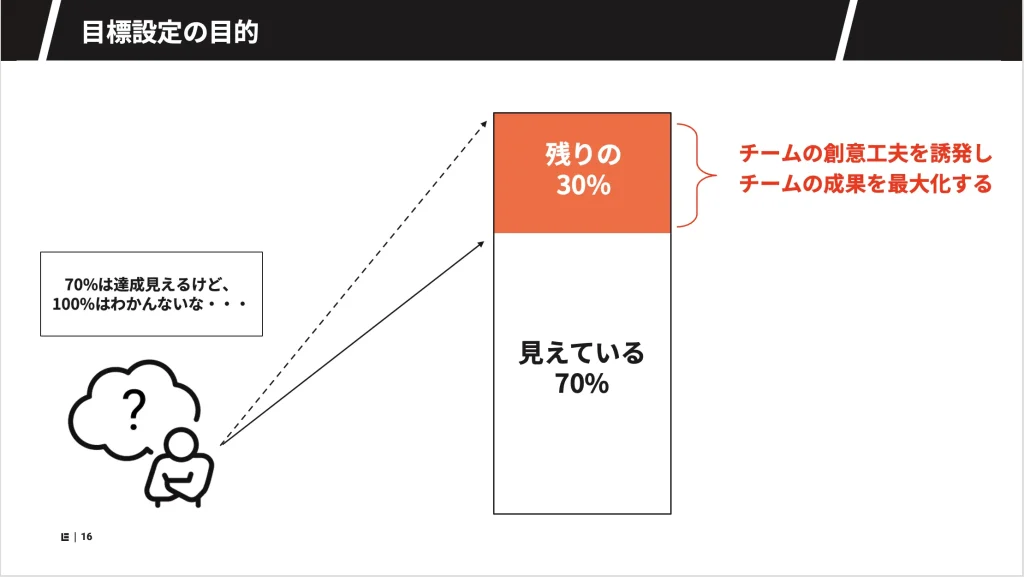

長村氏はスライドを示しながら、目標設定の本質を説明します。それによると、目標は「見えている70%」と「見えない30%」から構成され、この見えない部分がチームの創意工夫を促すカンフル剤になるといいます

目標設定の目的は、チームの創意工夫を誘発し、成果を最大化することです。この『見えない30%』こそが、チームを成長させる鍵なのです

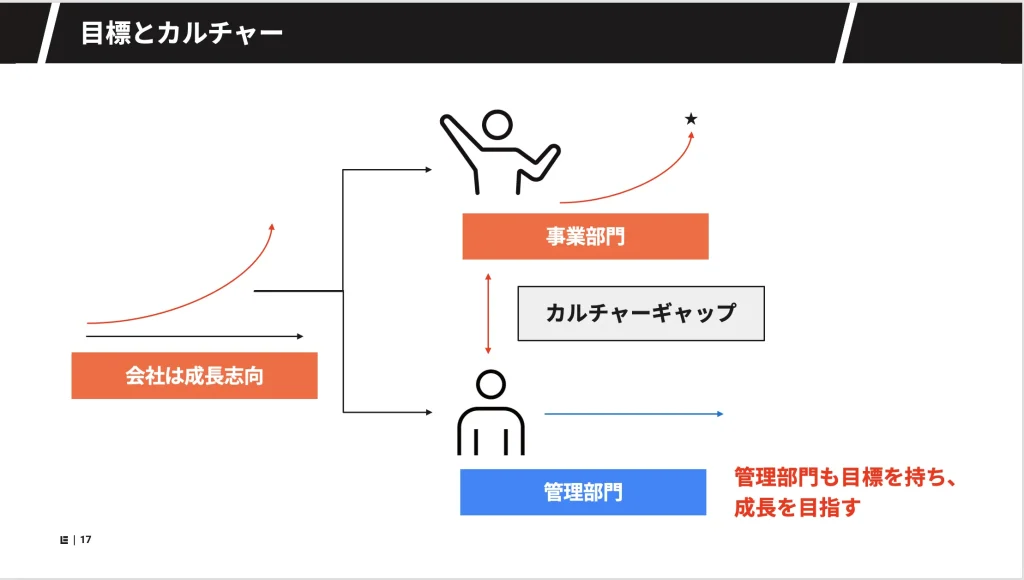

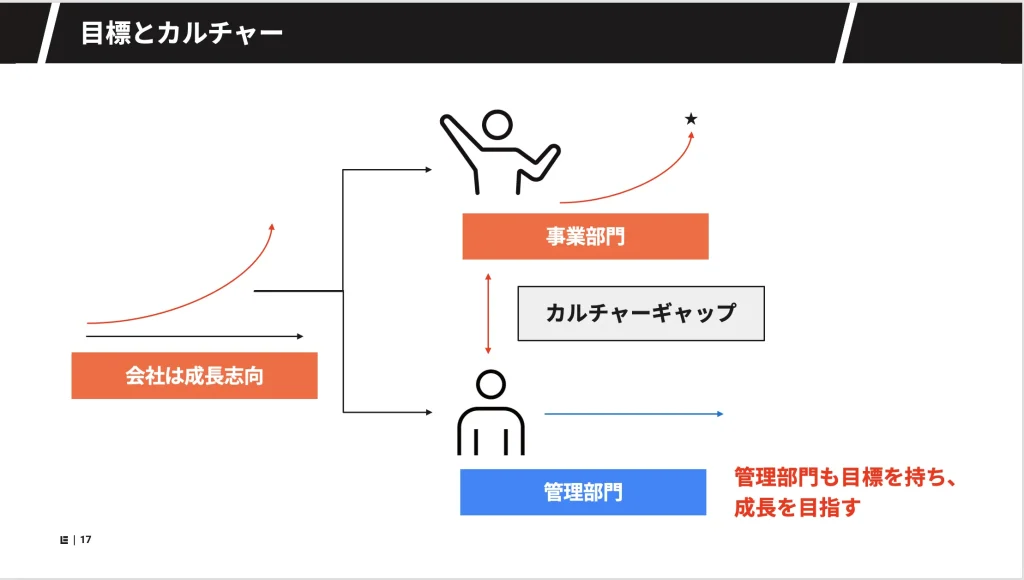

続いて長村氏は、管理部門と事業部門の間に生じがちな「カルチャーギャップ」についても言及していきます。

会社全体は成長志向なのに、管理部門だけが現状維持志向になっていませんか? これが組織の分断を招きます。管理部門こそ成長志向の目標設定が必要なのです

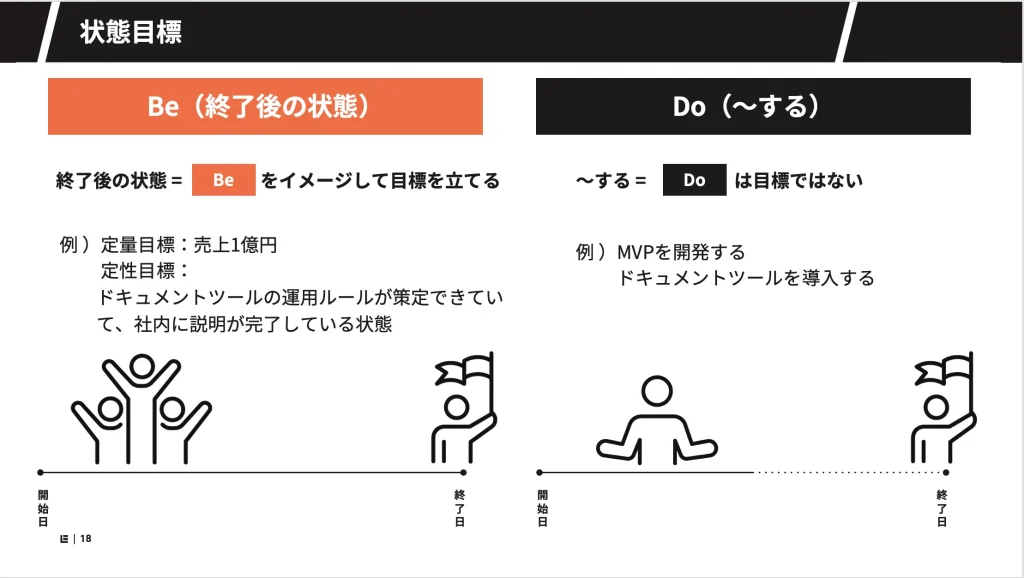

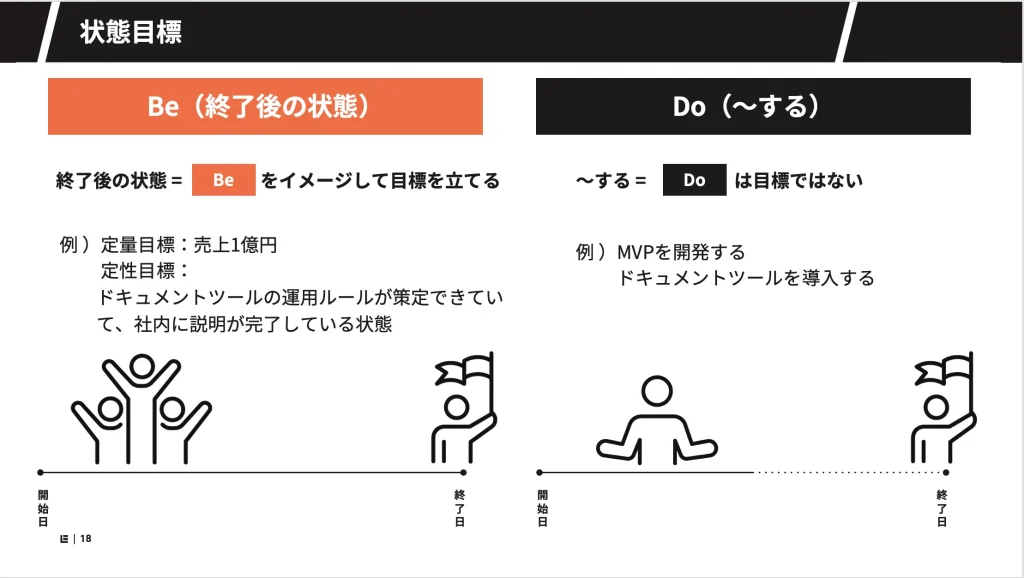

長村氏は具体的な解決策として、目標を「Do(〜する)」ではなく「Be(終了後の状態)」で設定することを提案します。

例えば『ドキュメントツールを導入する』という目標があったとします。これは何をもって達成とするのか曖昧です。一方『ドキュメントツールの運用ルールが策定され、社内説明が完了している状態』と定義すれば、終了点が明確になります

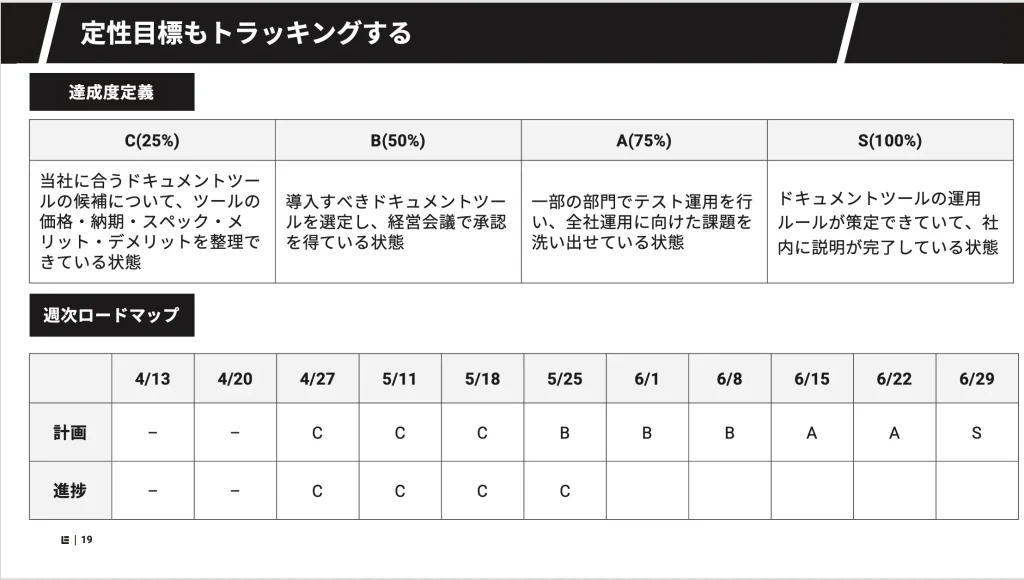

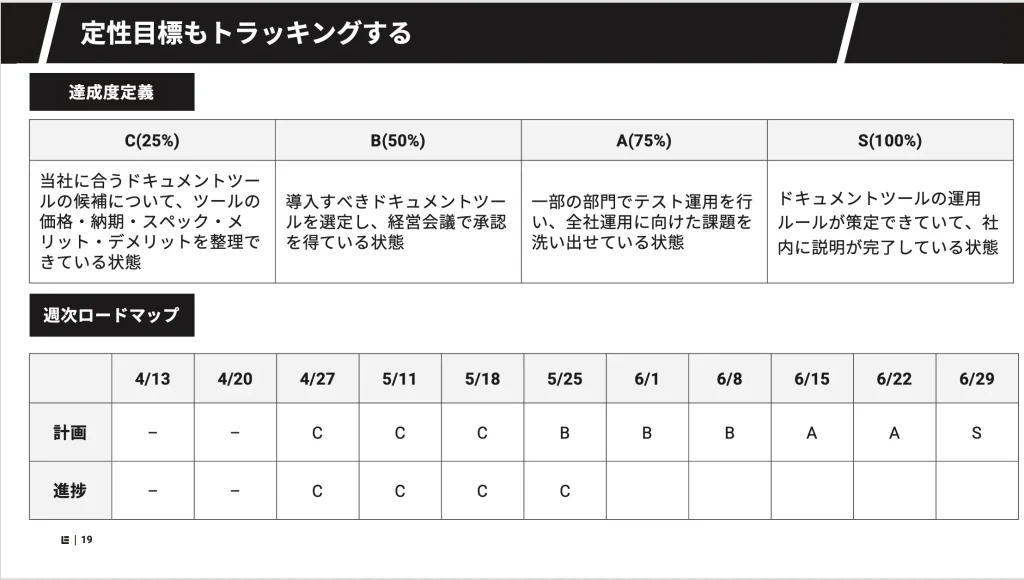

さらに達成度をS(100%)・A(75%)・B(50%)・C(25%)で定義し、週次でトラッキングすることで、管理部門も事業部門と同様に期末に向けて成果を追求できるようになります

これに対して、鐸木氏が質問を挟みます。

高い目標を設定することの重要性は理解できますが、達成できなかった時のプレッシャーも大きいですよね。その点はどうお考えですか?

鋭いご指摘です。確かに成果だけで評価される環境だと高い目標に挑戦するのは怖いでしょう。だからこそ、挑戦するプロセスや成長も評価する文化が重要なのです

究極的には、本当に価値ある仕事を任せられるのは、保守的な目標を毎回100%達成する人よりも、高い目標に挑戦して自分自身を成長させた人です。この価値観を組織で共有することが出発点になります

なるほど。目標をベースに週次で進捗管理するという方法は、我が社でもぜひ取り入れたいです

参加者との対話から生まれた実践的ヒント

鐸木氏と長村氏によるプレゼンテーションが終了し、場は質疑応答へと移ります。ここでは、参加者から具体的な質問が多く寄せられました。

(Amazonの)16もあるリーダーシッププリンシプルを浸透させるための具体的な工夫を教えてください。理論ではなく、実践的なアプローチについてより詳しく知りたいです

実は地道なことの積み重ねです。社内の壁への掲示はもちろん、全体ミーティングで特定のプリンシプルをテーマにディスカッションする、グローバルCEOによる解説動画を共有するなど。最も重要なのは継続することです

別の参加者からは、世代間ギャップへの対応について質問がありました。

私は50代なのですが、若手社員とのコミュニケーションに課題を感じています。経験が通用しないというか、受け入れてもらえないことがあるんですが、どうすればいいでしょう

これは多くの方が直面している課題ですね。私が効果的だと実感しているのが『事実の記録』に基づくフィードバックです

ポイントは具体的な事実に紐づけて伝えること。『あの会議での発言が的確だった』『このレポートのこの部分が分かりやすかった』など、抽象的な評価ではなく、具体的な事実を伝えることで、世代を超えた共通理解が生まれていきます

私も実践していますが、非常に効果的ですよ。毎日5分程度、メンバーごとの記録をスプレッドシートに残しています。半年後の評価面談で『あの時のあの発言が良かった』と具体的に言えると、『ちゃんと見てくれているんだ』と信頼関係が深まります

購買変革の第一歩を踏み出すために

時間が迫る中、特別講演セッションの終わりに向け、新谷が締めくくりに入ります。

実は当社プラザクリエイトはAmazonビジネスを導入して3年になりますが、担当者の努力により1000万円を超えるコスト削減を実現しました。これは売上3億円相当のインパクトで、全社変革の一つだと捉えています

皆さんもぜひ『小さな一歩』から始めてください。高い基準を目指しつつ、まずは小さく始める。そして細かく検証し、改善していく。このサイクルが組織を変えていくはずです

重要なのは、購買部門がただコストを下げるだけでなく、全社の変革のリーダーになれるということですね

その通りです。今日ご紹介した方法論を使えば、管理部門こそが会社の成長をけん引できるはずです

本日はお二人と皆様との対話から、多くの学びを得ることができました。ありがとうございました

会場からは大きな拍手が送られ、盛況のうちに閉幕。

購買・調達部門がリードする全社変革の可能性を感じさせる、充実した特別講演となりました。

(おわり)

【前編記事】

(このコラムの取材・執筆者)

いからしひろき

プロライター、日刊ゲンダイなどでこれまで1,000人以上をインタビュー。各種記事ライティング、ビジネス本の編集協力、ライター目線でのPRコンサルティング、プレスリリース添削&作成も行う。2023年6月にライターズオフィス「きいてかく合同会社」を設立。

きいてかく合同会社: https://www.kiitekaku.com/

(撮影者)

髙野宏治

(企画・編集・デザイン)

大宮光

株式会社プラザクリエイト・マガプラ2代目編集長