プロに教わる花火撮影テクニック!:【第3回】スマホでも美しく撮れる!手持ち花火からアート作品まで、花火撮影の全て

前回までの2回(#1、#2)では、一眼レフでの花火大会撮影テクニックについてをお届けしてきました。

今回は一眼レフを持っていない方でも楽しめるスマートフォンでの花火撮影テクニックから、家族で楽しむ手持ち花火の撮り方、そして冴木一馬氏が語る作品作りへの深い思いまで、花火撮影の全貌をお届けします。デジタル時代だからこそ大切にしたい、写真撮影の本質に迫ります。

教えてくれたプロ

スマートフォンでも本格的な花火撮影ができる!

「スマートフォンで撮る場合は、花火撮影専用アプリをダウンロードするのが一番簡単です」

花火専用アプリとは、花火撮影に最適化された設定が自動で適用されるアプリケーションのこと。無料のものから有料のものまで様々あります。

アプリを起動してシャッターを押すだけで、ほぼそのままきれいに撮影できますが、手ブレには要注意だそうです。

「みなさん、人混みを避けるために頭の上に手を掲げて撮影していませんか? その時点で、写真はブレてしまいます」

冴木氏が推奨するスマートフォンの固定方法:

その1: 体育座りでの膝固定

「体育座りをして、膝の上にスマートフォンを固定してシャッターを押す方法が一番簡単です」

その2: スマートフォン専用三脚の使用

「今はスマートフォン用の三脚も販売されているので、それを使えば一眼レフと同様にブレのない撮影ができます」

その3: 同行者の肩を活用

「友人や家族と一緒なら、同行者の肩に固定させてもらう方法もあります」

その4:塀や手すりの活用

「会場に塀や手すりがあれば、その上に置いて固定するのも効果的です」

スターマイン(連続花火)などの撮影には、連写機能が威力を発揮します。

「連続で打ち上がる花火には連写機能を使いましょう。大体1回シャッターを押すと5〜6枚撮れるので、その中に必ずタイミングの合ったものが入っています」

連写機能とは、シャッターボタンを1回押すだけで連続して複数枚撮影する機能。動きの速い被写体や、タイミングが重要な花火撮影には非常に有効です。

家族で楽しむ手持ち花火の撮影テクニック

手持ち花火でも、打ち上げ花火と同様に風向きが重要です。

「手持ち花火も風上を意識することが大切です。煙で子供の顔が見えなくなってしまいます」

冴木氏自身も、子供が小さい頃(ハナビストを名乗る前)は手持ち花火をよく撮影していたそうですが、当時は風向きを考えずに撮影していたため、「なんであんなに煙だらけなんだろう」と疑問に思っていたそうです。

手持ち花火で人物を綺麗に撮るためには、ストロボ(フラッシュ)の使い方がポイントだそうです。

「花火の光量の半分程度のストロボを人物に当てると、人物がブレずにきれいに写ります」

手持ち花火の撮影では、シャッター速度を2分の1秒程度に設定するのがベストですが、その間に子供が動くとブレてしまいます。そこでストロボを使うことによってブレを防ぎ顔の暗さを補います。

「手持ち花火の場合、絞りをF11に設定します。そのときのストロボは、F8.5程度の光量(半段ほど弱く)に調整してください」

ただし、カメラ内蔵のフラッシュでは光量調整ができないため、外付けのストロボが必要になります。

外付けストロボがないときは、LEDライトがおすすめ。

「LEDのポケットライトで子供を照らしながら撮影するといいでしょう。LEDライトの光量はストロボほど強くないため、自然な明るさで照らせます」

距離を調整しながら何回か撮影し、最適な明るさを見つけることが大切です。

「花火をする場所が最初から明るければ問題ありません。周りに街灯があって人物が明るくなっている状態であれば、ストロボは不要です」

暗い場所でわざわざ撮影せず、適度に明るい場所を選ぶのも一つの方法ということですね。

手持ち花火と人物を一眼レフで綺麗に撮るためのPOINT

- 手持ち花火でも風向きが大切。撮影は風上から

- 人物には必要十分な光量を確保する

プロが語る「写真」と「アート」の境界線

デジタル時代になり、簡単に合成ができるようになった花火写真について、冴木氏は明確な線引きをしています。

「合成は写真ではなく、ファインアートだと思っています。写真は“真実を写す”もの。レタッチしたら、僕の意識としてはファインアートですね」

ファインアートとは、純粋芸術のこと。商業的な目的ではなく、作家の表現や美的価値を追求した芸術作品を指します。

現在のSNSでは、多くのアマチュア写真家が合成技術を駆使して、派手な花火写真を投稿しています。

「インスタに載っているアマチュアの人の写真を見ると、神戸の花火の写真なのに、背景に富士山が写っているようなものもあります。そうした写真は、アート作品としては評価されても、写真コンテストでは認められ無いケースが多々あります。コンテストに応募することを考えているのなら、撮影だけで素晴らしい写真を撮るテクニックを磨きましょう」

花火師への敬意を込めた撮影哲学

冴木氏の撮影に対する基本的な考え方は、花火師への深い敬意に根ざしています。

「僕はやっぱり花火師さんの思いのつまった花火を忠実に撮ってあげたいんです。尺玉(大きな花火玉)は制作に約3ヶ月かかり、一発一発に名前がついています。だからなるべく広角で歪んだような写真は撮りたくない。目で見た通りの美しさで撮ってあげたいのです」

背景の建物や景色を入れることをすすめるのも、花火の大きさがわかるというだけでなく、どこの花火大会か一目で分かるからだといいます。

映えればいいというのではなく、その花火の個性や地域性も大切にするのが、冴木流の撮影スタイルなんですね。

デジタルとフィルムの使い分け

冴木氏は、商業写真と個人の作品制作で機材を使い分けているそうです。

「仕事はデジタルで撮ります。どこの出版社もフィルムは許してくれません。コストが高いので、必ずデジタルです」

一方で、個人の作品制作では今でもフィルムにこだわっています。

「フィルムとデジタルの違いは、レコードとCDの違いのようなもの。フィルムの方がナチュラルな色が出ます」

特に重要なのは、プリント時の質感だといいます。

「写真って本来、プリントまでして写真だと思うんです。紙に落とし込んだときの質感は、やっぱりデジタルとフィルムでは違うように感じます」

紙だけでなく、様々な素材へプリントしてみるのも面白いと冴木さんは言います。実際、冴木氏は従来の写真の概念を超えたユニークなものにプリントしています。

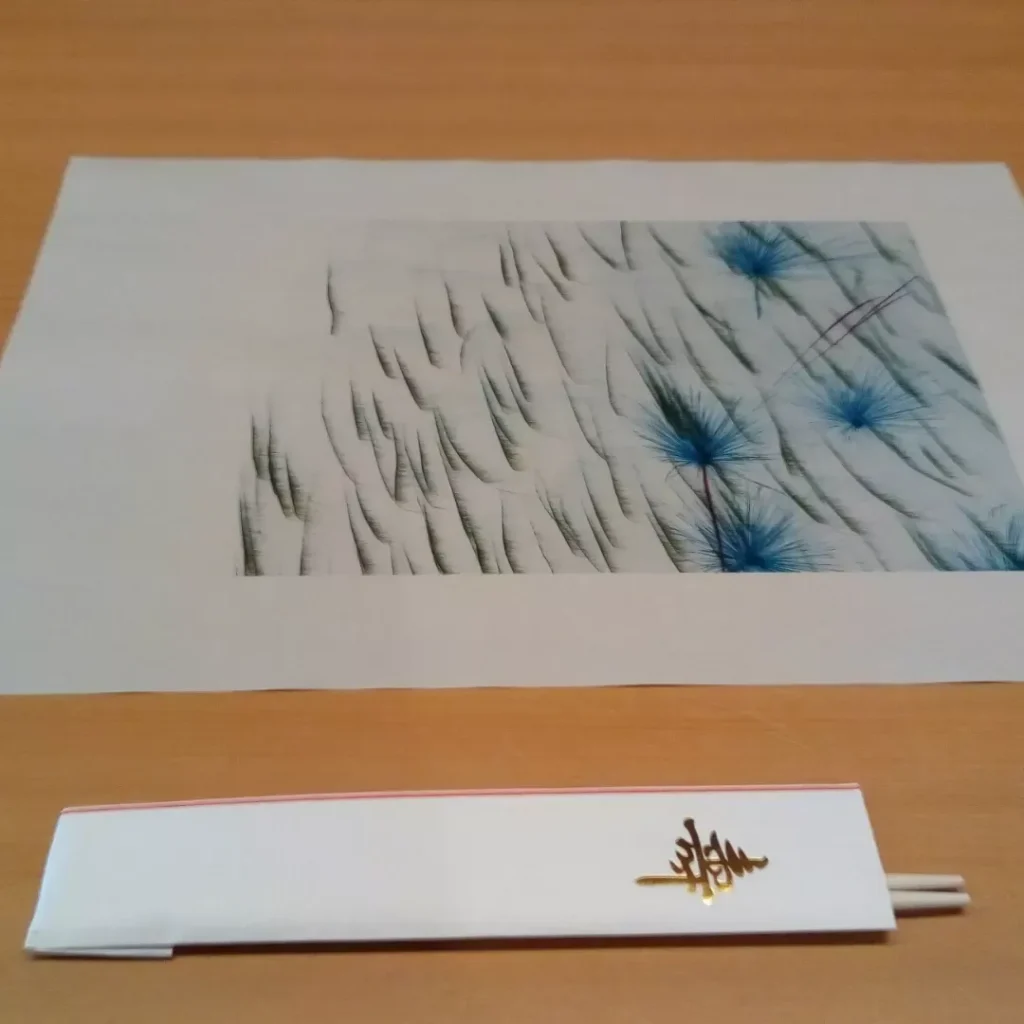

「展覧会用の作品として、藁半紙に写真をプリントしました。しかもネガの状態で」

ネガプリントとは、フィルムのネガをそのままプリントすること。通常の写真とは色が反転し、花火の背景の黒い部分が白く、青い線が赤くなります。

「黒いところが白くなって、青い線が赤くなって、反転したものを藁半紙にプリントして展示しました。白いキャンバスに花が描かれたような、そんなイメージになります」

実用性と芸術性を兼ね備えた作品として、Tシャツへのプリントも行っています。

「木の枝越しに花火を撮った写真をTシャツにプリントしました。あえて花火ではなく、木の枝を主役にしました。冬に撮ったので葉っぱがなく、枝のシルエットがきれいに出ています」

このTシャツは実際に愛用しているそうです。アート作品でありながら実用品でもあるという、新しい花火写真の形ですね。

「技術的にはガラスでも鉄でも何にでもプリントできるので、みなさんも撮った花火をいろんなものにプリントして、楽しんでみてください」

3回にわたってお聞きした冴木一馬氏の花火撮影テクニックとその哲学。技術的な話から作品制作への思い、そして写真文化への考察まで、花火撮影を通じて写真の本質的な価値を深く考えさせられました。

第4回では、学んだことを実践すべく、実際に花火大会に足を運んでみました。果たして上手く撮れるのか!? 乞うご期待!

【2025年7月号 プロに教わる花火撮影テクニック!シリーズ】

第1回

第2回

第3回

第4回

(この特集の取材・執筆者)

いからしひろき

プロライター、日刊ゲンダイなどでこれまで1,000人以上をインタビュー。各種記事ライティング、ビジネス本の編集協力、ライター目線でのPRコンサルティング、プレスリリース添削&作成も行う。2023年6月にライターズオフィス「きいてかく合同会社」を設立。

きいてかく合同会社: https://www.kiitekaku.com/

(企画・編集・デザイン)

大宮光

株式会社プラザクリエイト・マガプラ2代目編集長

.webp)