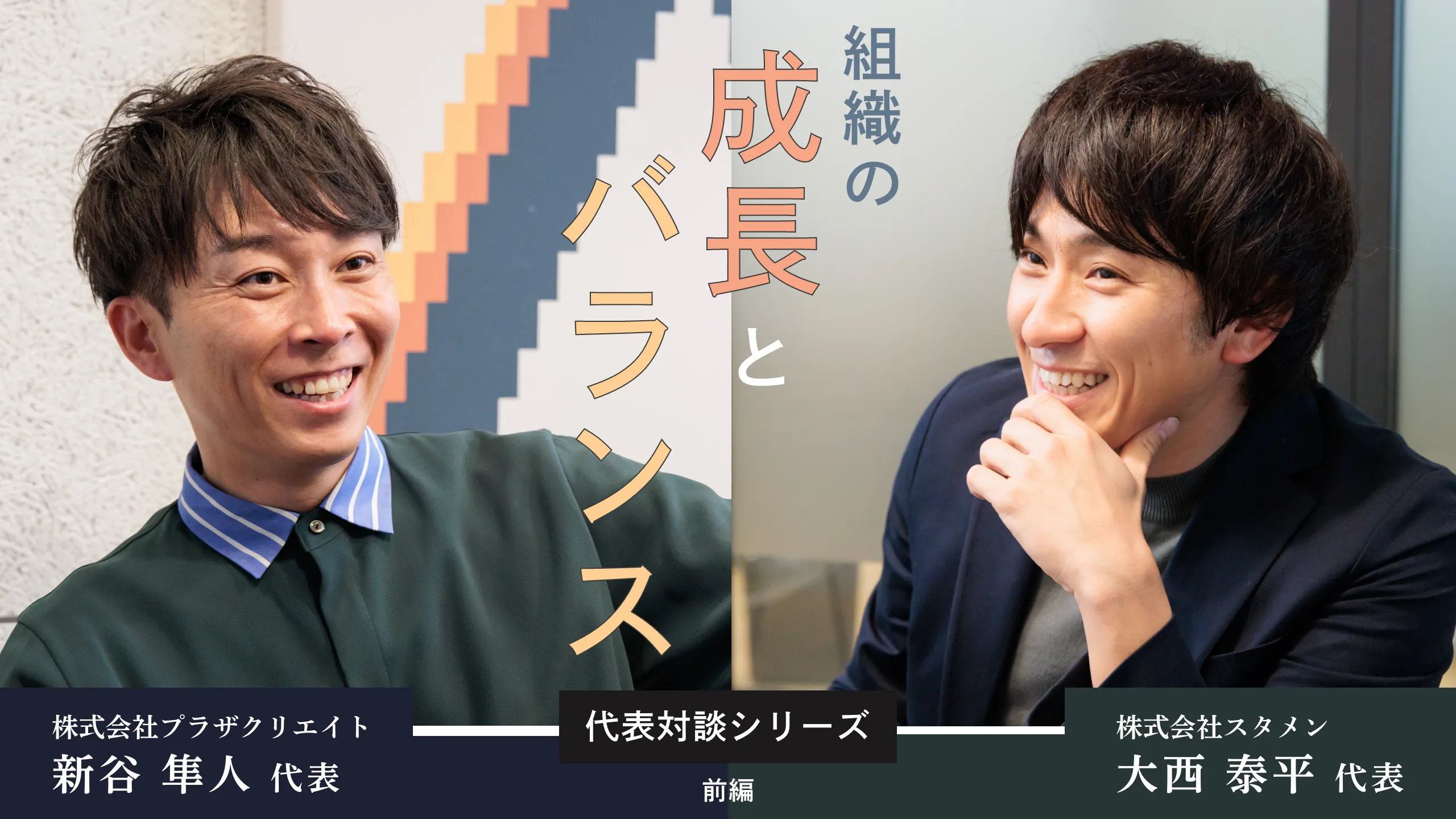

代表対談企画:スタメン大西社長×プラザクリエイト新谷社長(前編)「成長企業を率いる二人が語る組織づくりの秘訣」

人と組織の成長を支援するクラウドツール『TUNAG(ツナグ)』を提供する「株式会社スタメン」。

2016年の創業以来、着実に成長を遂げ、2020年の上場後もその勢いは加速しています。その舵を握っているのが大西泰平社長です。共同創業者として会社を立ち上げ、2023年からCEOに就任した大西氏は、組織文化の構築や人材育成において独自の視点を持ち変革をリードしてきました。

今回の代表対談では、異なるバックグラウンドを持ちながらも「バトンを受け継いだ経営者」という共通点を持つ二人が、リーダーシップやコミュニケーション、組織づくりの本質を語り合います。

参加者PROFILE

大西泰平(おおにし たいへい)

株式会社スタメン 代表取締役社長/CEO

筑波大学卒業後、大手広告会社やITベンチャーの海外拠点責任者を経て、2016年に株式会社スタメンを共同創業。営業・開発・財務など幅広い経営経験を持ち、2023年1月より代表取締役社長/CEOに就任。多様な実務経験とリーダーシップで、スタメンの成長を牽引している。

新谷 隼人(しんたに はやと)

株式会社プラザクリエイト 代表取締役社長

広告代理店勤務を経て、株式会社リクルートに転職し、3年連続でMVPを獲得。リテール新規開発グループやカスタマーサクセス領域にてマネージャーとして活躍。2019年に株式会社プラザクリエイトへ入社。取締役を経て、2022年より代表取締役社長に就任。

「即興型」vs「準備型」対照的なコミュニケーションスタイル

唐突ですが、大西さん、アドリブ力がすごいですよね。メディアでのご活躍を拝見しても、瞬時の言語化力に感心してしまいます

ありがとうございます。予想しない角度から球が飛んできて、ちょっとびっくりしました(笑)

何かコツや秘訣をお持ちなんですか?

これといったものはないのですが。投資家へのプレゼンや社員への戦略共有の場面でも、「準備をしっかりする派」と「即興を楽しむ派」がいるじゃないですか。自分はスタンスをしっかり決めたら、そこから先のプロセスは対話を楽しみながら展開させるタイプなんです

プレゼンの時って、『ゾーン』に入ることってありますよね? 調子が良い日は特に

ありますね!似たような内容でも、 「うまく話せた!」って日と、「ダメだった…」って日があります。ただ、それも自己評価にすぎなくて、相手にどう伝わっているかはまた別問題ですけどね

とはいえゾーンに入ったプレゼンは、結果が伴うことが多いような

確かに。テレビで言うと、収録番組と生放送の差みたいなものですかね。個人的には、予定調和な展開より、想定外がある方が好みです

事業成長と組織成長のバランス

ところで、スタメンさんの現在の社員規模はどれくらいなんですか?

今は約150人くらいで、目下の経営課題は採用ですね。事業の成長に組織が追いつけなくなりつつあります

「事業の成長に組織が追いつけなくなる」というと?

今はまだ大丈夫なのですが、将来の目標に対して採用ペースが遅れ気味と感じています。例えば、顧客が増えると一人当たりの担当が増えて、サービス品質が落ちるリスクが出てくる。外食チェーンで店舗を増やしてもスタッフが集まらなければ出店できないのと同じですね

スタメンさんは東京と名古屋の二拠点に本社を置く体制をとっていますよね。その辺りとの関連はどうですか?

東京にはスタートアップがたくさんありますが、名古屋ではまだまだ珍しいんですよね。だからこそ、思いがけず魅力的な人材と出会えるチャンスがあると感じています

たとえばUターン組。東京でキャリアを積んできた人が地元に戻りつつも、やりがいのある最前線の仕事を求めるとき、地方にあるスタートアップってちょうどいい選択肢になるんです

地域への根付きが採用に結びつく、理想的な循環ですね

ええ。それに「東京で揉まれた上司」×「地元出身の新卒」という組み合わせが発生することも大きな利点です。就活がうまくいったとしても、良い上司に当たるかはほとんど「ガチャ」の世界。ベンチャー企業で最初から有能な上司に付けるのは、キャリアのスタートダッシュとしてかなり恵まれているのではと

確かに。運任せではなく意図的に構築できる環境となれば、かなりの強みになり得ますね!

大西流の組織づくりとは

組織づくりの観点ではどうでしょうか?大切にしていることや軸などあればぜひ伺いたいです

“エントリーマネジメント”と“フェアネス”を大事にしています

“エントリーマネジメント”というと、採用活動から積極的なアクションを組み込んでいるということですね

ええ。採用は会社の土台になる部分だと思ってるので、正社員の最終面接は今でも自分が担当するようにしています

それから“フェアネス”というのは、“透明性を保つ”ことです。例えば、経費とかの数字を全部見えるようにしていて、コピー代や出張費が誰にどれだけかかったかまで、社長である僕の分も含めてオープンにしてます

コピー代までですか!ある一定の金額以上、ではなくて全てを可視化するとなると社員の負担も大きいですよね。それでも実践する背景には、どんな狙いがあるのでしょうか?

はい。社員が何かに挑戦したいときに、チャンスをつかめる環境を作るためです。細かいことにこだわることで、その文化が組織の土台となり、結果として必要なところに投資できるようになると思ってるからなんです

一人一人の小さな積み重ねが、組織の未来を形作っていく。言葉にするのは簡単でも、理解を得てシステム化するのは一筋縄ではいかなかったことと思います

続く後編でもぜひ、大西さんならではの視点と、経営への落とし込みについてお聞かせください!

(このコラムの執筆者)

いからしひろき

プロライター、日刊ゲンダイなどでこれまで1,000人以上をインタビュー。各種記事ライティング、ビジネス本の編集協力、ライター目線でのPRコンサルティング、プレスリリース添削&作成も行う。2023年6月にライターズオフィス「きいてかく合同会社」を設立。

きいてかく合同会社: https://www.kiitekaku.com/

(撮影者)

上岸卓史

(企画・編集・デザイン)

大宮光

株式会社プラザクリエイト・マガプラ2代目編集長