【マガプラ探偵団#3】公衆電話はどこに行った?街中の便利な“個室空間”はいま

今や暮らしに欠かせないスマートフォン。一つの機器で音楽が聴けて、お金の支払いができて、メールができて、電話ができる……なんて画期的なのでしょう!(今更ですかね?)

一方、街中から姿を消した気がするアレ。そう、公衆電話です。そういえば最近姿を見なくなりましたよね。

今回のマガプラ探偵団では、かつて連絡手段として欠かせない存在だった、公衆電話の行方を追ってみます。

自由に連絡ができる革命機器 – 公衆電話の誕生

こんにちは。ライターの永見薫です。スマートフォンが当たり前になり、便利になったものだなとしみじみしてしまう昭和世代です。あ、といっても末期の生まれですよ!

私が幼稚園に通っていた頃でしょうか。当時の自宅にはピンクのダイヤル式電話がありました。「ジーコジーコ」なんて音を立て、まるでおもちゃのように回していたことが、うっすらと記憶に残っています。

相手先に繋がるまで、目的の電話番号を正確に入力できたかがわからずドキドキ。

その頃の連絡手段はまだ家庭用電話と公衆電話が主流だった時代。連絡をする時はお店や家庭の電話番号が記載された電話帳を使って、電話番号を調べてダイヤルを回していました。

どこかに出かける時も、帰る時も、何か緊急の用事があった時も、出先からは公衆電話をかけるしか手段がありませんでした。

だから待ち合わせをすることも簡単ではありません。今はスマートフォンで地図アプリを見ながら「ここだよ、間違えているよ!」とメッセージを打てばすぐに伝わりますが、電話の時代はちょっとでも伝達ミスをすると、待ち合わせができないまま数時間……いえ、結局会えずに帰ったなんて悲劇も起こっていたものです。

初めて一人で出かける時に親から渡されたのはテレホンカード。使い切り式カードなので、残りの度数を気にしながら電話をかけたことは懐かしい思い出です。

そんなお出かけに欠かせない存在だった公衆電話って、いつ誕生したものでしょうか。

日本の通信を引導してきたNTTグループによると、今から125年前の1900年に設置されたのが始まりだそうです。最初に街頭に設置されたのは東京の上野駅と新橋駅の構内。翌月には京橋のたもとに最初の屋外用公衆電話ボックスが設置されました。その後、全国へ広く設置が進んでいったのですね。

携帯電話の波が一般市民にも押し寄せてきた!

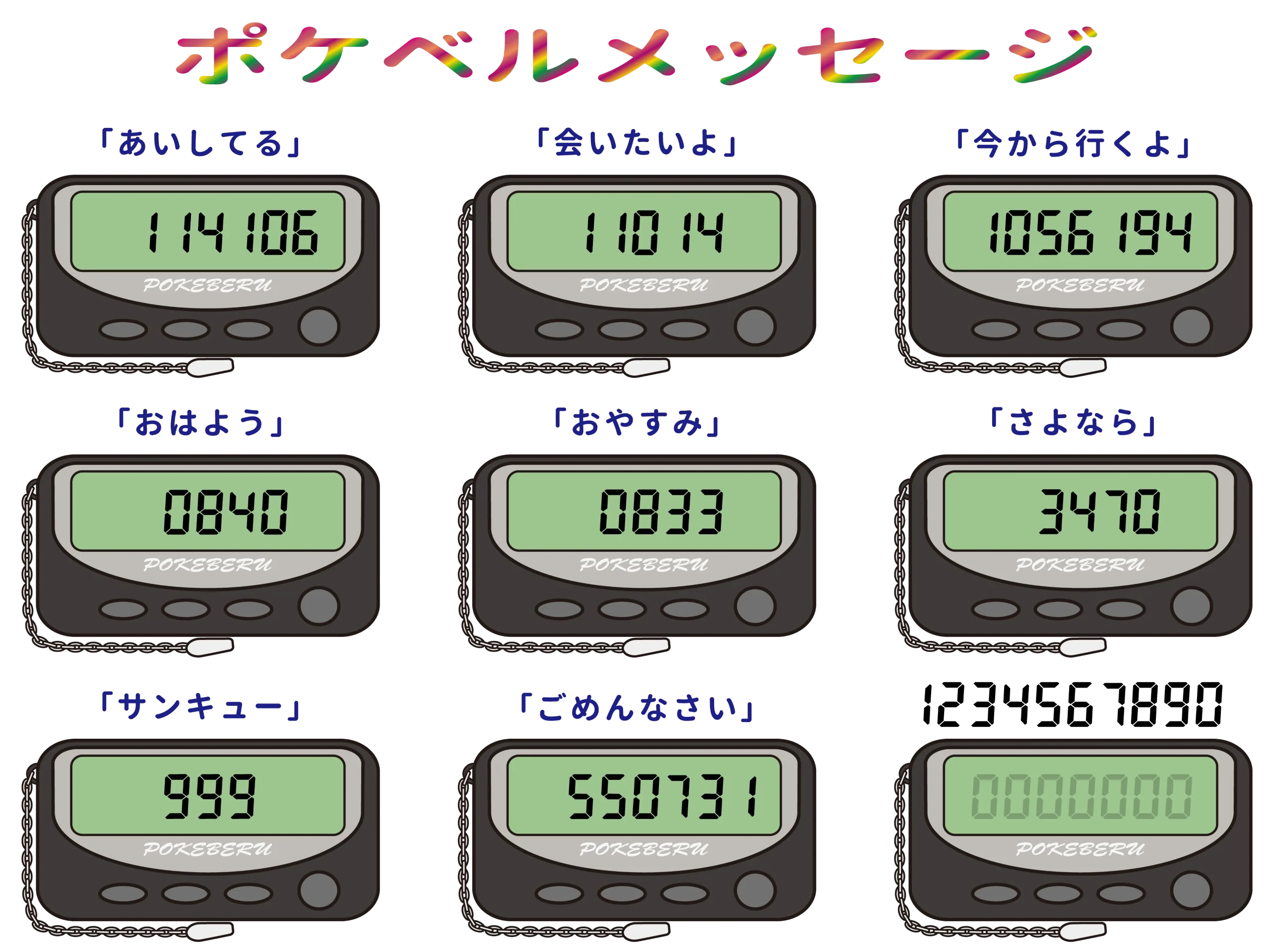

さて時代は下り、1990年代後半。私が中学生の頃、両親が携帯電話を持ち始めました。ですが、学生たちにはまだ高嶺の花。その代わり普及したのがポケットベル、通称ポケベルでした。

ポケベルをめぐって今でも忘れられないシーンがあります。それは休み時間に先輩たちが学校にある公衆電話に列をなして、ボケベルにメッセージを送るために高速でボタンを打っていた姿。12桁あるボタンをまるで職人のようにバチバチうごかすので、ちょっとかっこいいなあと横目で見ていました。

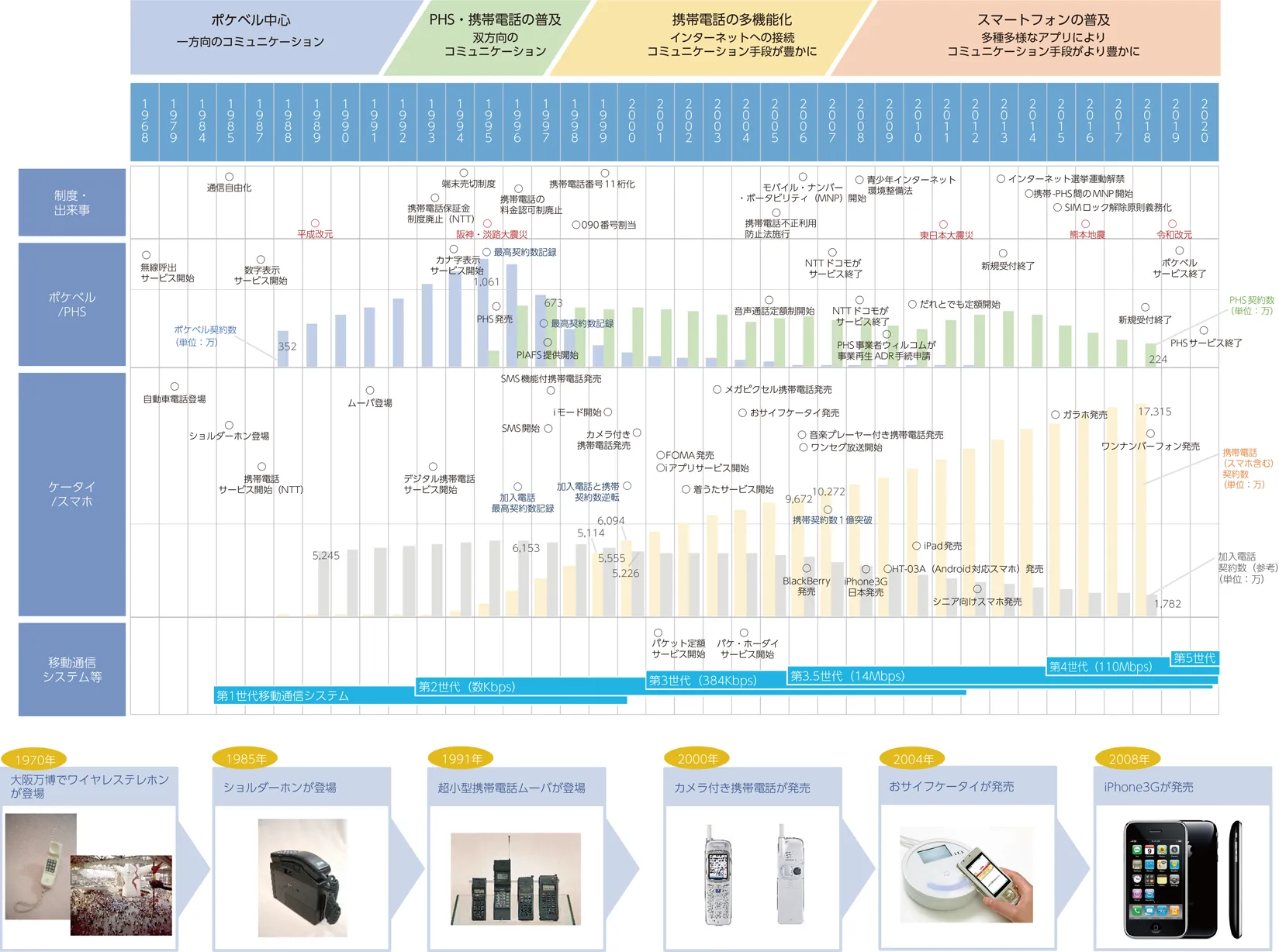

それから数年で、PHSの登場なども経て、急速に携帯電話は普及していきます。

総務省によると、携帯電話の普及の波は、サービス開始以来大きく4回あったようです。1993年頃までの「移動通信サービス黎明期」、1993年頃から1998年頃までの「携帯電話普及開始期」、1998年頃から2008年頃までの「フィーチャーフォン全盛期」、2008年頃以降の「スマートフォン登場・普及期」です。

(出典)総務省 令和元年統計調査

私の記憶していた携帯電話の普及の波は、3回目の「フィーチャーフォン全盛期」なのでしょう。フィーチャーフォンとは、今で言うガラケーのことです。この頃から、誰もが携帯電話を手にするようになって行ったのではないかと感じています。なぜなら、ほぼ0台だったクラスメイトの携帯電話所持率が、ほとんど所持しているところまで一気に増えたからです。

もちろん、出かける時に携帯電話を忘れてしまったり、電池が切れてしまったりすると連絡する手段は公衆電話しかありません。なので、当時はまだ公衆電話も使っていた記憶があります。

黒船ならぬスマートフォンの襲来

ガラケーの後に襲来したのがスマートフォン(以下スマホ)でした。総務省の情報通信白書によると、2008年頃からその波が到来しているようです。

私がはじめてスマホを手にしたのはたしか2010年頃でした。インターネットもできて、買い物もできて、なんて便利なんだ! と驚いたものです。

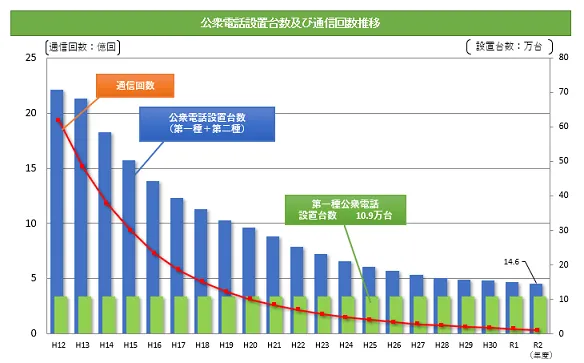

どこでも電話ができるので、この頃から家に固定電話を持たない人も増えてきましたね。街中でも緑色の公衆電話機と、それが入った電話ボックスの姿を、めっきり見なくなったように思います。実際、公衆電話の数(下図の青色部分)と通信回数(下図の赤線)は右肩下がりで減っています。

ところが翌年の2011年、公衆電話の意義が改めて見出される出来事が起こります。東日本大震災です。

日本中がパニックになり、皆家族や友人、同僚と連絡を取ろうと必死でした。一斉に携帯電話にアクセスしたため通信状況が悪くなり、電話やメール、インターネットが思うように通じなくなりました。そんな中、貴重な連絡ツールとして活用されたのが公衆電話だったのです。

公衆電話は今?

公衆電話全体の数は確かに減少しています。しかし、「第一種公衆電話」の数はずっと横ばい(上図の緑色部分)。実は公衆電話には第一種と第二種の2種類があって、第一種公衆電話については、戸外における最低限の通信手段の確保のため、市街地の概ね500m四方、その他の地域にあっては概ね1km四方に一台を基準に、一定数設置されているのだそうです。

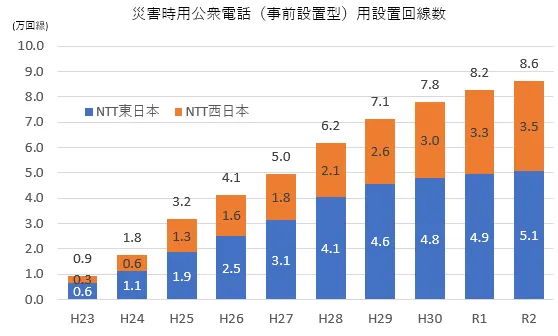

さらに、東日本大震災のような大災害があった際に命の綱となるよう、災害時用の公衆電話の設置が増えているのだとか。これらは公民館や市役所など、公共の施設に設置されており、普段は使えませんが、いざ災害になると管理者が取り出して使えるようになっています。これならスマホのバッテリーが切れても安心ですね。

このように、公衆電話は数こそ減ってはいますが、ゼロになることはなさそうです。

プライバシーも配慮した新しい電話ボックスのカタチ

ただ、以前のように公衆電話ボックスを街中で気軽に見ることは無くなりました。電話ボックスって、携帯電話で電話したい、でも外で気軽に話せる内容じゃない時、中に入ればすぐに密室状態になれたので、便利だったんですよね。

そんな時に使える小さな個室が、今も街中にたくさんあったらいいのにと思いませんか? 大きな声で話すと周りの迷惑にもなりますし……。

プラザクリエイトでは、証明写真ボックスの技術を活用した個室ブース「One-Bo」を開発。ビジネスマンが気軽にオンライン会議をできる場所として重宝されていますが、“スマホ用の通話ボックス”としても活用できるんじゃないかな?なんて思っている今日この頃です。

(参考)

(この記事を執筆した人)

永見 薫

1982年生まれ。2014年よりフリーライター。地域や街、暮らしや子育て、働き方など「居場所」をテーマ に、インタビューやコラムを執筆中です。東京都の郊外で夫と子どもと3人でのんびり暮らす。知らない街をおさんぽしながら、本屋を訪れる休日が好き。

X:https://x.com/kao_ngm

Instagram:https://www.instagram.com/kaoru.ngm/

(企画・編集・デザイン)

大宮光

株式会社プラザクリエイト・マガプラ2代目編集長