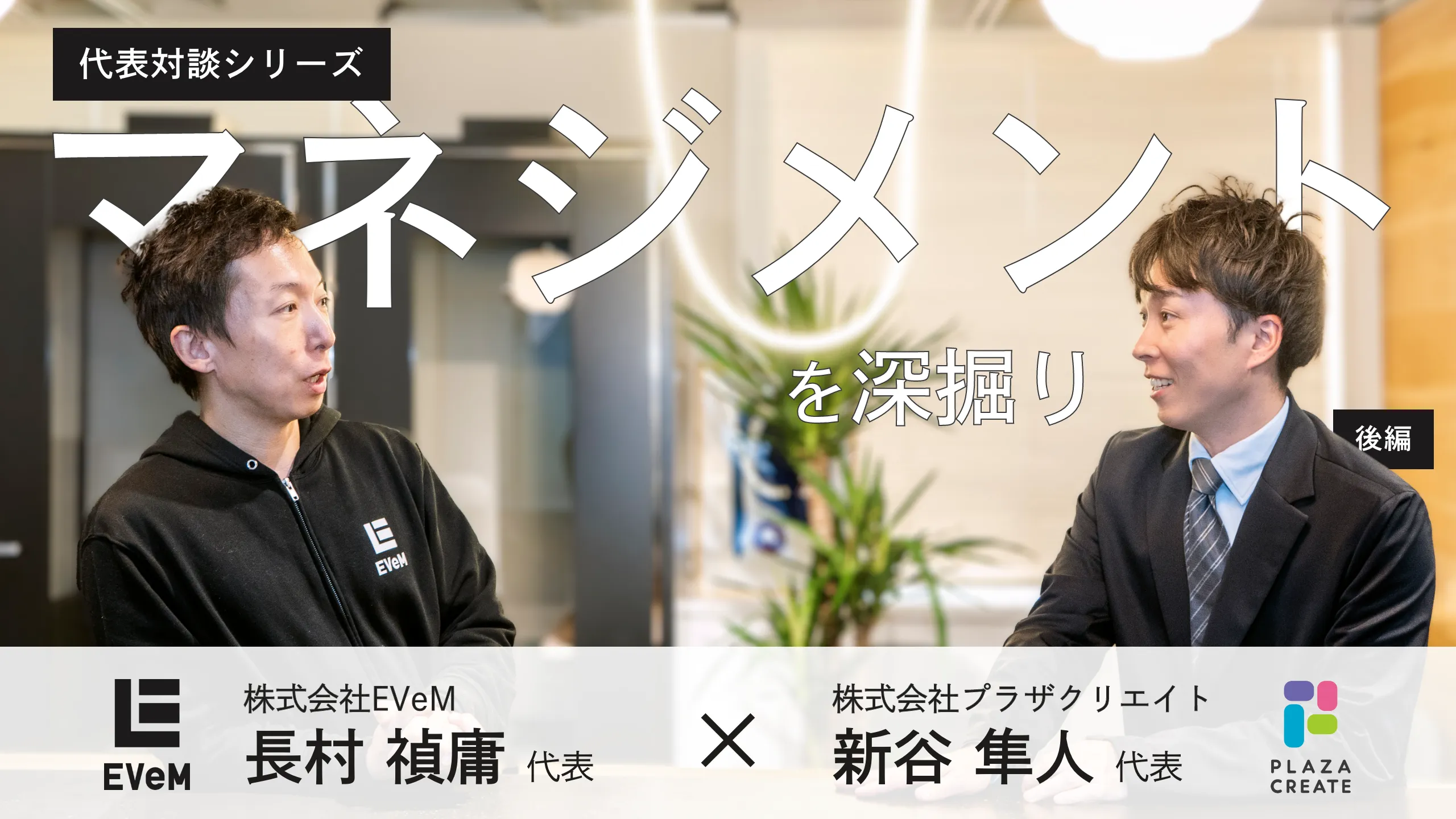

代表対談企画:EVeM長村社長×プラザクリエイト新谷社長「『型』と『感情』のマネジメントを探る」【後編】

前編では「型」によるマネジメントについて語り合った二人。後編では、マネジメントの視から、役員に求められる資質とは何かを考える。

新企画「代表対談シリーズ」、第2弾の後編です。

参加者PROFILE

長村 禎庸(ながむら よしのぶ)

株式会社EVeM 代表取締役CEO

2006年大阪大学卒業後、リクルート、DeNA(広告事業部長、AMoAd取締役等)を経て、ハウテレビジョンではCOOとして東証マザーズ上場を実現。2020年にEVeMを設立し、ベンチャー企業を中心にマネジメント支援を展開。著書に「急成長を導くマネージャーの型」(2021年、技術評論社)がある。

新谷 隼人(しんたにはやと)

株式会社プラザクリエイト 代表取締役社長

広告代理店勤務を経て、株式会社リクルートに転職し、3年連続でMVPを獲得。リテール新規開発グループやカスタマーサクセス領域にてマネージャーとして活躍。2019年に株式会社プラザクリエイトへ入社。取締役を経て、2022年より代表取締役社長に就任。

役員に求められる二つの要件

新谷

新谷長村さんは役員の要件について、「ハード」と「ソフト」という分け方をされていますよね。これについて詳しく教えていただけますか?

はい。ハードな要件は、事業方針・組織方針・財務方針について、社長と同じ目線で語れることです。専門分野以外のことでも、経営チームの一員として意見が言えなければいけないと考えます

要件としては単純ですが、いざ実践するとなると、難しさに気がつきますよね。自分の担当領域を超えて発言するというのは、その場しのぎは通用しませんから

ええ。でも、それができないと単なる部門長で終わってしまいます

一方、ソフトな要件は、その経営者と一緒に仕事がしやすいスタイルを持っているかどうか。新谷さんも、自分のスタイルに合った人と仕事したいと思うでしょうし、それが新谷さんのパフォーマンスを引き出し、御社のパフォーマンスに繋がると思うんです

確かに。僕は24時間いつでも仕事のことを考えていたいタイプなんですが、圧倒的に少数派だということも理解しています。ただ、役員とは同じスタイルを共有できたらなと思う部分もあって

そういう場合、プラスマイナスで考えるといいと思います。例えば、新谷さんが役員とのやりとりで遠慮したとします。そのおかげで役員の方は仮にやりやすくなったとします

でも、トータルではどうなのか。経営者が遠慮することで組織全体のパフォーマンスが落ちてしまうのであれば、それは違う選択をすべきでしょう

会社の視点で考えれば、経営者に合わせるべきということですか?

全体がプラスになるような選択をすべきです。

そして、代表がマイナスなのに全体がプラスに働くというのはあまり考えにくいでしょう

人事のあり方について

また、アサインにおいては相手をどう活かすか、という視点も大切です。会社のプランありきでアサインを決めるのがもちろん基本、一段目。それを基本としつつ、時には会社のプランありきではなく、順番を逆転させ、その人の考え方や強みありきでアサインを考える。そういう二段構えの思考が必要だと思います

「相手をどう活かすか、という視点」と「二段構えの思考」。これは、人事異動の際にも同じことが言えそうですね

人事異動では、時として本人の意にそぐわないケースも存在します。抵抗感を示す社員に対して、どのようにアプローチすべきでしょうか

そうですね。例えば、企画職の人に営業職を勧めても首を縦に振らない場合、強引に辞令を出す前に、なぜそこまで固辞するのか、まずはじっくり聞いてみる必要があります。人の意思の背景には必ず理由があるはずですから

単に会社の都合というだけではなく、「営業の経験は企画職の役にも立つぞ」といった、その人の将来像も踏まえた説明が必要かもしれませんね。長期的なキャリアアップに期待を込めた判断、と伝えることは本人にも会社にとっても意義が大きいと思います

ええ。でも、これって実は結構大変なことです。対話には時間とエネルギーが必要ですから。でも、それをやらないと本当の意図が伝わらず、結果的に組織を去られてしまうかもしれません

言いづらさがブレーキになって、結局リスクを取らない、保守的な判断になってしまうこともありますよね。それは会社の成長にとってはかなりマイナスです

だから、そこでまた「型」の話に戻るんです。マニュアル化することで、感情的な話ではなく、業務として淡々とマネジメントできるようになる

この人が嫌がるだろうなとか、この人にどう言ってあげたらいいだろうなとか、そういう感情で入ると、どうしてもアクションにブレが出てしまうのですが──

マニュアルに沿って、業務として淡々とこなしたほうが、むしろ意思が伝わりやすいということですね

はい。その通りです

マネジメントの本質を考える

私たち経営者にとって、社員一人一人に「きっかけ」を与え、そこから新しい可能性を見出していくことが大切だと感じています

ただ、時にはその「きっかけ」が、相手にとって想定外のアサインや異動という形になることもある。そこをどう乗り越えていけばいいのか、長村さんのお考えをお聞かせいただけますか?

そうですね。特に今の時代は、「言うこと聞いてください」とか「会社の言うことに全て従ってください」と言っても、「だったらやめます」と言える時代です。支配的なマネジメントは、やればできるかもしれませんが、人がついてこないでしょう

確かに、マネジメントって「管理する」という意味合いで捉えられがちですが、実際はそうではないですよね。組織をもっと良くしたい、という思いがあってこそのマネジメント。その技術としてのマネジメントが必要なんだと、今日の対話で改めて感じました

はい。対等な関係性の中で、技術としてマネジメントをしていく。それが、これからの時代のマネジメントの在り方だと思います。ただし、その前提として、組織の目指す方向性が明確で、それをメンバーと共有できているということが重要ですね

その通りです。言葉を揃え、方向性を共有し、そして一人一人の才能を活かしていく──それが私たちの目指すべきマネジメントの形なのかもしれません

……深掘りが尽きないテーマです。普段の研修とはまた違った側面でお聞きでき、大変勉強になりました。長村さん、今日は本当に貴重な機会をいただき、ありがとうございました!

こちらこそ、ありがとうございました。これからもお互い、より良い組織づくりに向けて、学び合っていければと思います

(おわり)

(このコラムの執筆者)

いからしひろき

プロライター、日刊ゲンダイなどでこれまで1,000人以上をインタビュー。各種記事ライティング、ビジネス本の編集協力、ライター目線でのPRコンサルティング、プレスリリース添削&作成も行う。2023年6月にライターズオフィス「きいてかく合同会社」を設立。

きいてかく合同会社: https://www.kiitekaku.com/

(撮影者)

髙野宏治

(企画・編集・デザイン)

大宮光

株式会社プラザクリエイト・マガプラ2代目編集長