代表対談企画:ログラス布川社長×プラザクリエイト新谷社長「次世代経営者が語る、組織づくりの哲学」【後編】

リーダーとして直面する「組織の温度管理」という永遠の課題。200人規模のスタートアップと1000人規模の上場企業、その規模は異なれど、2人には共通する哲学があった。「死ぬほど頑張って、死ぬほど楽しむ」という布川流の組織論から、新谷が目指す理想の組織のビジョンまで。次世代を担う2人の経営者が、組織づくりの真髄に迫る──。

新企画「代表対談シリーズ」、第一弾後編です。

参加者PROFILE

布川 友也(ふかわ ともや)

株式会社ログラス 代表取締役CEO

慶應義塾大学 経済学部卒。新卒で投資銀行に勤務。M&A、IPOアドバイザリー業務に従事。その後、上場直後のITベンチャー企業に経営戦略担当として参画し、IR・投資・経営管理等を中心に業務を行い、東証一部への市場変更を経験。2019年、株式会社ログラスを創業、代表取締役に就任。

新谷 隼人(しんたにはやと)

株式会社プラザクリエイト 代表取締役社長

広告代理店勤務を経て、株式会社リクルートに転職し、3年連続でMVPを獲得。リテール新規開発グループやカスタマーサクセス領域にてマネージャーとして活躍。2019年に株式会社プラザクリエイトへ入社。取締役を経て、2022年より代表取締役社長に就任。

世代を超えた共通価値観

ログラスさんの社員数は200名ほどと伺いましたが、実際の年齢層はどんな感じなんですか? 一般的に社長が若い会社って、スタッフも若いイメージがありますよね

ログラスには20代から50代まで幅広い年齢層がいます。意外と20代と50代には共通の価値観があるんですよ。50代の方々はバブル期を経験した後の失われた20年で苦労され、私たち若い世代は生まれた時から不景気。その”悔しさ”が共にあるから、弊社のミッションである「良い景気を作ろう。」という言葉に対しても違和感がないんです

経営企画部門って、ベテランの方が多いケースがほとんどじゃないですか。そういう層に向けてアピールしなきゃいけないプロダクトだからこそ、幅広い世代が社内にいるのは大きな強みですよね

ただ、これは日本特有の価値観です。今、インドで採用を始めていますが、「良い景気を作ろう。」というコンセプトをどう共感してもらうか。インドは今まさに景気が良い時期ですから。ただ、インドの人々にはハングリー精神がありますので、また違うアプローチができるかもしれません

「黄金の1ページを刻む」という理念

ここで少し、いわゆる“組織の熱量”についてお話ししたいんですが…

たとえばリクルート時代は、組織の熱量が“43度、44度”くらいの高温状態だったんですね。一方で、今のプラザクリエイトは“39度ぐらい”かなと感じていて、そこを“42-43度”ぐらいまでグッと上げていきたいと思っています

なるほど

ただ、社員数が1,000人規模になると、全員が“高温状態”のままで走り続けるのは難しくなってきますよね。ある程度の“優しさ”や“ゆとり”も不可欠だと思います。組織が大きいとどうしても熱量の濃度が薄まりがちなので、そのとき経営者としてはどんなメッセージを打ち出し、どう柔軟に対応していくかがカギになるんじゃないかな、と。布川さんのところではどうされていますか?

有難いことに、弊社も事業拡大と共に、社員数も増えてきました。おっしゃる通り、組織拡大と創業時の強いカルチャーを守り続けるバランスの難しさも実感しているところです

会社の温度は測ったことがないですが、熱意という点では、ログラスでは「人生の、黄金の1ページを刻もう。」という組織コンセプトを掲げています。一人ひとりが大きな当事者意識を持って取り組み、「良い景気を作ろう。」を本気で追いかけていく。そして、それが振り返ったときに“人生の黄金の1ページ”として輝いている。そんな会社を目指していきたいんです

その想いが芽生えたのには、何かきっかけとなる出来事があったんでしょうか?

人生は短い、ということです。高校時代、同級生を17歳で亡くした経験から、それを強く意識しています。3年、5年という会社での時間も、人の労働可能期間40年の中ではかなりの割合を占める。だからこそ、全員で同じページを作り、退職後も「良かった」と思ってもらえる会社にしたいんです

会社の成長には、優秀でカルチャーにもフィットする人材をどうやって呼び込むかが重要ですよね

プラザクリエイトは小売業という業態上、給与やワークスタイルの面で圧倒的な強みを打ち出すのは難しいんですよね。以前いたリクルートみたいに「ここに入れば自分は何者かになれる」というわかりやすい価値提案を現段階では持てていない。

そのなかで、どう組織を維持し、どう発展させていくかが今の大きな課題なんです

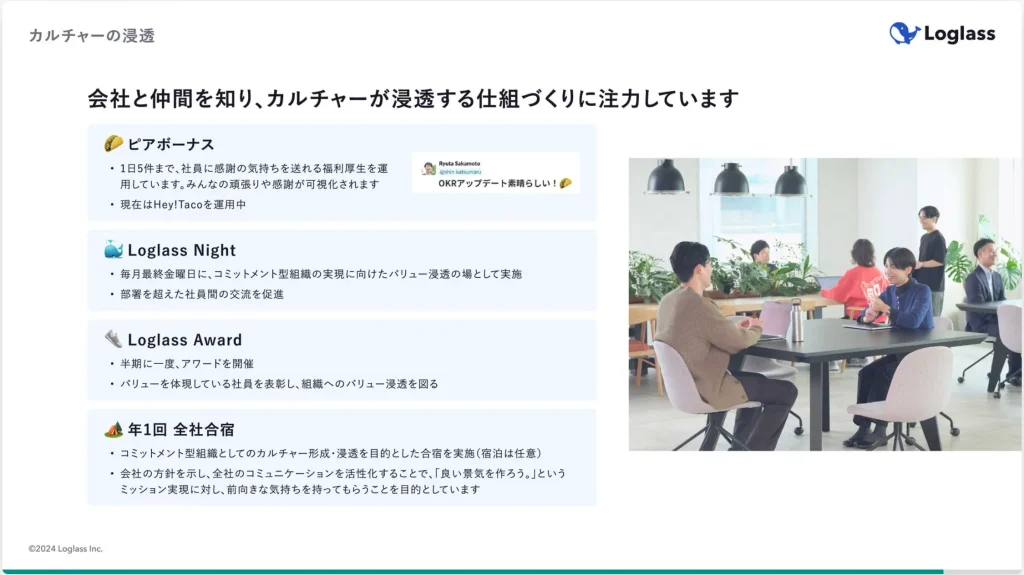

称賛と感謝の文化づくり

そのための一つの方法として、ログラスでは、ピアボーナスという制度を導入しています

スタンフォードの「Organization Blueprint」という研究に基づいているのですが、コミットメント型の組織には3つの特徴があるそうです

3つの特徴ですか

1つ目が「組織やミッションが好きだから」という帰属理由、2つ目が「カルチャーフィット重視」の採用基準、そして3つ目が「同僚や文化への投資を重視」する管理運営です

ピアボーナス制度は、それらを強化するのが目的です

具体的にはどうやって?

Slackで「今日の会議での発言が素晴らしかった」といった投稿にタコスのスタンプを付けると、10円分の価値が相手に付与される仕組みです。1日5タコスまで送れるので、1人1日50円分の権限を持っています。累計で200万円分ほど積み上がっていて、5万円分持っている人は、それをディズニーランドのチケットに変えて社員で行ったり、Amazonギフトを購入して家族のために使ったりしていますよ

もし一斉に換金されたら、結構大変なことになりそうですね(笑)

確かに(笑)

また、毎週金曜の「WinSession」では、各チームの成果を共有し合います。エンジニアチームが「こんな機能を作った」とプレゼンして、みんなで盛り上がって飲み会をする。この文化は、テレビ東京のワールドビジネスサテライトでも取り上げられました

面白い取り組みですね

最終的に私が目指しているのは「ログラスマフィア」の輩出です

仮にログラスが30兆円企業になったとしても、日本のGDP500兆円の10分の1以下。だからこそ、ログラスから起業する人が出てきたり、他社の幹部として活躍したりして、景気全体の底上げにつながればと思っています。PayPalマフィアのような感じですね

結局、組織づくりにこれぞ“絶対的な正解”ってないのかもしれませんね

ただ、経営者として大事なのは「環境を整えること」と「きっかけを与えること」、この二つじゃないかなと強く感じています。細かい指示を出すだけじゃなく、どんな人材やチームを組み合わせれば新しい化学反応が生まれるのか、誰にどんなチャレンジの場を用意すれば組織が活性化するのか――。そういう“仕掛け”こそが、私たち経営者の役割だなって、布川さんのお話を聞きながら改めて思いました

ええ。私もまだまだ経営者としては未熟ですので、新谷さんを始めとする多くの経営者に学んで、経験を積んでいきたいと考えています

(おわり)

(このコラムの執筆者)

いからしひろき

プロライター、日刊ゲンダイなどでこれまで1,000人以上をインタビュー。各種記事ライティング、ビジネス本の編集協力、ライター目線でのPRコンサルティング、プレスリリース添削&作成も行う。2023年6月にライターズオフィス「きいてかく合同会社」を設立。

きいてかく合同会社: https://www.kiitekaku.com/

(企画・編集・デザイン)

大宮光

株式会社プラザクリエイト・マガプラ2代目編集長