プラザクリエイトHISTORY〜パレットプラザ〜前編:昭和最後の奇跡——写ルンですと起こした「街角写真革命」

昭和61年(1986年)、日本の写真文化史に刻まれる二つの出来事が同時に起こった。富士フイルムによる「写ルンです」の発売と、名古屋でのパレットプラザ1号店の誕生である。偶然の一致に見えるこの現象は、実は必然だったといえる。カメラを持ったことのない人々が気軽にシャッターを切り、街角の現像店でその思い出を形にする——。「誰もが写真家になれる時代」の幕開けの歴史を紐とく。

江戸の面影から昭和の街角へ——日本写真文化の系譜

そもそも、日本の写真文化はどのように始まったのだろうか。

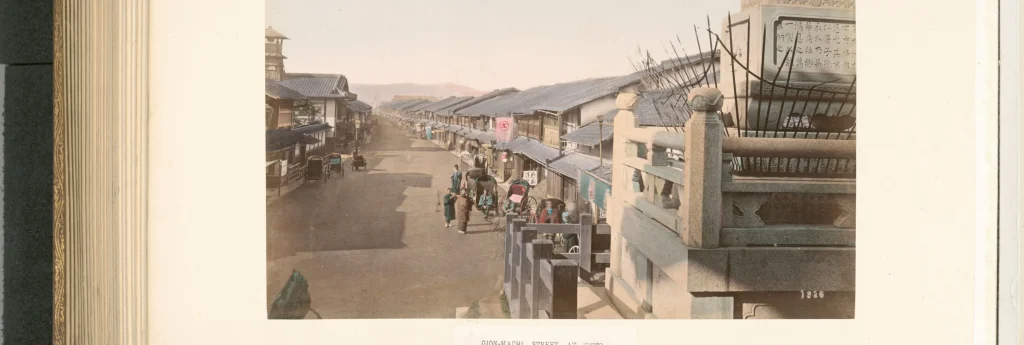

時は幕末、1800年代中頃に長崎や横浜の開港地に西洋から持ち込まれた写真技術は、当初は富裕層のみが享受できる贅沢品だった。写真館での肖像撮影は、まさに「一生に一度の記念」であり、着飾った家族が緊張した面持ちでカメラの前に座る光景は、明治から大正にかけての風物詩でもあった。

人物をよく見ると写真特有の「ブレ」がみられ、当時の躍動感がそのまま伝わってくる貴重な一枚。*[1]

写真中央の人物がまるで時を超えて自分に笑いかけているかのような、不思議な感覚に引き込まれる一枚だ。*[2]

ところが、昭和に入ると状況は一変する。小型カメラの普及と相まって、写真は徐々に「特別な行事」から「日常の一部」へとその性格を変えていく。しかし、それでもなお撮影には一定の技術と知識が必要であり、現像・焼き増しは専門店でなければできない高度な作業だった。

そんな中、昭和の終わりを告げる1986年、写真業界に激震が走る。

昭和61年の奇跡——二つの「革命」が同時発生

富士フイルムの開発陣が目指したのは単なる「安いカメラ」ではなかった。「いつでも、どこでも、誰でも、簡単に」 写真を撮れるカメラだった。つまり、フィルムとレンズ、そしてシャッター機構を一体化し、撮影後はそのまま現像に出せる――いわば「使い切り」の発想である。

こうして誕生した「写ルンです」は、まさに写真文化の民主化を象徴する製品だった。価格は1,380円(当時)と手頃で、操作はシャッターボタンを押すだけ。ストロボも内蔵されており、屋内でも屋外でも「とりあえず撮れる」安心感があった。

街角に響く「カシャ」の音——写真ブーム到来

写ルンですの登場は、まさに撮影のハードルを下げる革命だった。

それまで一眼レフカメラやコンパクトカメラを持たない人々――主に若い女性や子ども、お年寄り――が、突然写真を撮る楽しさに目覚めたのだ。修学旅行、運動会、花見、海水浴。あらゆる場面で「写ルンです、持った?」が合言葉になり、日本中の街角に「カシャ」という乾いたシャッター音が響くようになった。

写ルンですの普及により撮影機会が増加し、停滞していたフィルム市場が再び活性化した。当然のことながら、この撮影ブームは現像需要の爆発的増加を意味する。従来の写真店では到底さばききれない物量であったはずだ。

ここでスポットライトを浴びたのが、パレットプラザだった。

プラザクリエイトの創業者である大島康広(現会長)は、当時の写真現像業界が抱える課題を敏感に察知していた。20代で学生証や学校行事の撮影、卒業アルバムの撮影などの事業を行う会社を設立し、自前の撮影スタジオも所有していたが、現像は外注だった。

「仕上がりがイメージと違ったり、印刷に1~2日程度かかってしまったりするので、自社で機械を所有しようと考えたんです」

この先見性こそが、パレットプラザ急成長の原動力となる。同社は早い段階から全店舗への「ミニラボ」と呼ばれる小型現像機の導入に踏み切り、店頭で「即日仕上げ」という迅速な現像サービスを実現した。「撮った写真を早く見たい」という需要に応えたのだ。

さらに重要だったのは、立地戦略だった。パレットプラザは住宅地や商業施設の一角、駅前など、人々の生活動線上に店舗を展開。「写ルンですを撮り終えたら、とりあえずパレットプラザ」という習慣が根付いていくこととなる。

フランチャイズという名の「民主化」

写ルンですが撮影を民主化したとすれば、パレットプラザは現像・プリントサービスを民主化したといえるだろう。

1987年から本格化したフランチャイズ展開は、全国各地の商店主や起業家に「写真店経営」という新たな選択肢を提供した。従来の写真店が職人的技術を要する専門店だったのに対し、パレットプラザのシステムは広く門戸を開放するビジネスモデルだった。

機器の操作方法から接客マニュアル、店舗レイアウトに至るまで、本部が徹底的にサポート。フランチャイズオーナーは「敷居の高い専門家」ではなく「街の写真屋さん」として地域の文化を支える存在を目指していったのだ。

こうして1980年代後半から1990年代前半にかけて、パレットプラザの看板を掲げた店舗が全国に拡大。最盛期の2000年には1,200店舗の一大ネットワークを築き上げる。

写ルンですで撮影し、パレットプラザで現像する――この黄金の循環が、当時の日本の写真文化を支えていた。

(後編へつづく)

出典一覧

《画像クレジット》

- The New York Public Library: Gion-Machi, Street, at Kioto (1880–1899).

- The New York Public Library: Oiwake (Tea House) at Nakasendo (1880–1899).

- chinnian, 富士フイルムの歴史を飾ったフィルムとカメラ (CC BY-SA 2.0), Wikimedia Commons

- 株式会社プラザクリエイト コーポレートサイト

《参考文献》

- Wikipedia contributors, 「写ルンです」, Wikipedia

- Wikipedia contributors, 「日本写真史」, Wikipedia

- 株式会社プラザクリエイト, 「会社沿革」

- トプコン株式会社, 「カメラの歴史で振り返る、高度経済成長期のトプコン」

- 富士フイルム株式会社, 「スマートフォン専用アプリ「写ルンです+(プラス)」提供開始」

- J-WAVE Official Website, 「THE HIDDEN STORY」

- 株式会社プラザクリエイト, 「「たくさんの人に支えられてきた」創業社長・大島のルーツとプラザクリエイトの誕生」

- 日本経済新聞社, 「プラザクリエイト「写真事業の火は絶やさない」」

(この記事の執筆者)

いからしひろき

プロライター、日刊ゲンダイなどでこれまで1,000人以上をインタビュー。各種記事ライティング、ビジネス本の編集協力、ライター目線でのPRコンサルティング、プレスリリース添削&作成も行う。2023年6月にライターズオフィス「きいてかく合同会社」を設立。

きいてかく合同会社: https://www.kiitekaku.com/

(企画・編集・デザイン)

大宮光

株式会社プラザクリエイト・マガプラ2代目編集長