プラザクリエイトHISTORY~パレットプラザ~後編:デジタルの嵐を越えて——令和に甦るフィルムカメラブーム

平成の30年間で、日本の写真文化は激変した。デジタルカメラの登場、そしてスマートフォンの普及により、「フィルムで撮って現像所で焼く」という当たり前の行為が過去のものとなったかに見えた。

ところが、令和の時代に入り、意外な展開が待っていた。Z世代と呼ばれる若者たちが、こぞってフィルムカメラを手に取り始めたのだ。彼らは一体、アナログ写真の何に魅力を感じているのか。そして、デジタル化の波を乗り越えたパレットプラザは、どのような進化を遂げているのだろうか。

平成の激流——デジタル革命という名の津波

21世紀の扉を開けた2000年代、写真業界には未曾有の変化が押し寄せていた。

まず先陣を切ったのはデジタルカメラである。1990年代後半から徐々に価格が下がり始め、2000年代に入ると一般家庭にも急速に普及した。「撮影後すぐに画像を確認できる」「失敗写真は削除できる」「現像代がかからない」——これらのメリットは、確かに魅力的だった。

さらに決定打となったのは、2000年代後半からのスマートフォン革命である。特に2007年のiPhone登場以降、「常に持ち歩けるカメラ」という概念が浸透し、写真撮影の習慣は根底から変わった。

この激流の中で、パレットプラザはどう対応したのだろうか。

実は同社の動きは、業界の中でも特に素早かった。1999年にチェーン全店にマルチメディア複合型端末「PDS(パレットプラザデジタルステーション)」を導入し、店頭でのデジタル写真サービスを開始。お客様が持参したデジタルカメラのメモリーカードやCD-Rから直接プリントできるシステムを構築した。

「フィルムからデジタルへ」という顧客の移行に対して、「どちらにも対応できる現像店」として生き残りを図ったのである。

失われた10年?——フィルム現像の長い冬

ところが、デジタル化の波は想像以上に強烈だった。

写ルンですの売上げは2000年代に入ると急激に落ち込み始める。「デジタルの方が経済的で便利」という認識が一般化し、レンズ付きフィルムは「時代遅れの商品」というレッテルを貼られかねない状況に陥った。

2010年代に入ると、その傾向はさらに顕著になった。スマートフォンのカメラ性能が飛躍的に向上し、Instagram、Facebook、Twitterなどのソーシャルメディアが普及すると、「撮影→即座にシェア」が当たり前の行動パターンとなった。

「現像に出して、1日待って、プリントを受け取る」というワークフローは、この「即時性」を重視する時代にそぐわないように思われた。

一方、パレットプラザも厳しい状況に直面していた。フィルム現像の需要が激減する中、店舗数の削減や事業転換を余儀なくされる。多くの競合他社が写真事業から撤退していく中、同社は何とか生き残りを図っていたが、「果たして写真プリント事業に未来はあるのか」という根本的な疑問に向き合わざるを得なかった。

令和の奇跡——Z世代が見つけた「エモさ」

しかし、時代の歯車は再び回り始める。

2015年頃から、意外な現象が観察されるようになった。10代後半から20代前半の若者——いわゆるZ世代——が、写ルンですを「新鮮なアイテム」として注目し始めたのだ。

彼らにとって写ルンですは、決して「懐かしいもの」ではない。むしろ「生まれて初めて触る不思議なカメラ」である。デジタルネイティブ世代にとって、「撮った写真をその場で見られない」「失敗しても撮り直せない」「現像するまでどんな写真になっているかわからない」という制約は、逆に新鮮な驚きだった。

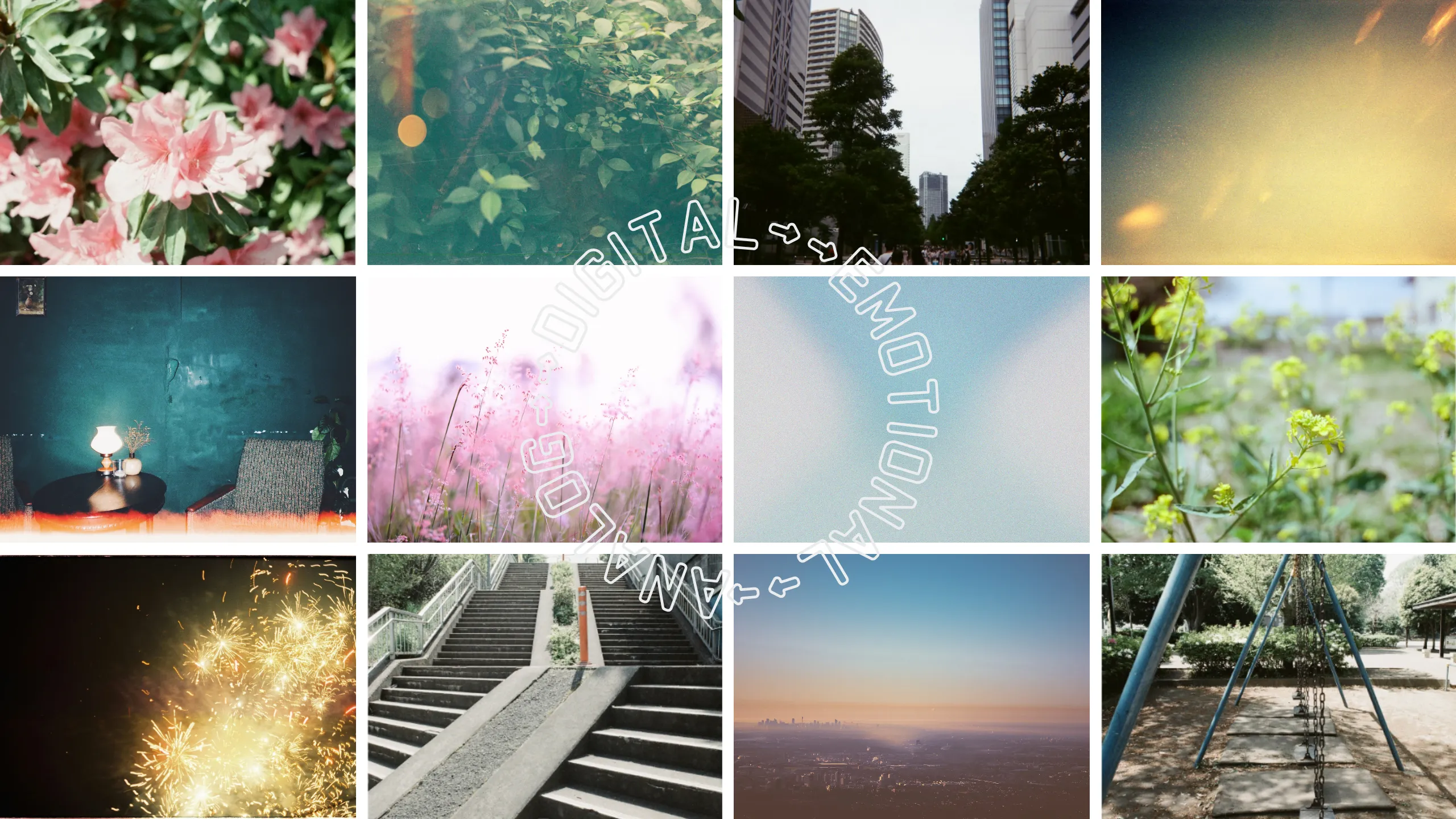

さらに重要だったのは、SNS上で「#写ルンです」「#フィルム写真」といったハッシュタグが拡散し始めたことだ。デジタル写真とは明らかに異なる質感——わずかなブレ、自然な色味、粒子感——が、「エモい」「味がある」と評価されるようになった。

「光量が足りなくて7枚も失敗してしまった」と嘆きつつ、「でも失敗も想い出になる」と体験すべてを楽しんでいた

(パレットプラザ公式Instagramより)

皮肉にも、デジタル完全世代だからこそ、アナログの良さに気づいたのかもしれない。

パレットプラザの華麗なる転身

この追い風を敏感に察知したのが、パレットプラザだった。

同社は2020年代に入ると、フィルム現像サービスを「レトロ体験」ではなく「新しいライフスタイル」として積極的にプロモーションし始める。公式サイトでは「フィルム写真の魅力」を特集し、「制限枚数があるからこそ一枚一枚に愛着が生まれる」「仕上がりを見るまでのワクワク感」といった、デジタル時代だからこそ価値のある体験として訴求している。

さらに巧妙だったのは、アナログとデジタルの「いいとこ取り」サービスの充実である。フィルム写真を現像すると同時にデジタルデータ化し、スマートフォンに転送したりクラウドにアップロードしたりできるサービスを提供。「アナログで撮って、デジタルでシェア」という新しいワークフローを確立した。

これにより、「写ルンですで撮影→パレットプラザで現像→SNSに投稿」という現代版の黄金サイクルが生まれることになった。

「待つ楽しみ」という贅沢

なぜ、Z世代は写ルンですに代表されるフィルムカメラに魅力を感じるのだろうか。

その答えの一つは、「待つ楽しみ」にあるのかもしれない。現代社会では、あらゆることが「即座に」「リアルタイムで」「オンデマンドで」提供される。音楽はストリーミングで、動画は配信で、ニュースはプッシュ通知で——すべてが瞬時に手に入る時代だ。

そんな中で、フィルムカメラの「現像完了まで1日以上かかる」というプロセスは、逆に贅沢な体験として映る。「今日撮った写真が明日どんな風に仕上がるのか」を想像しながら眠る夜。現像所に写真を受け取りに行くときの胸の高鳴り。そして、プリントされた写真を一枚一枚めくる瞬間の感動。

これらは確実に、デジタル写真では味わえない特別な体験である。

「デジタルと違い仕上がりをすぐ確認できない不便さが、逆にドキドキ感を演出してくれる」

コミュニティとしての現像店

興味深いことに、令和の写ルンです復活は、現像店の社会的役割も再定義している。

パレットプラザのような写真店は、単なる「サービス提供場所」を超えて、「写真好きが集まるコミュニティ」としての機能を持ち始めた。店員との「今回はどんな写真が撮れましたか?」という何気ない会話や、「こんなふうに撮るといいですよ」とアドバイスをする光景──これらは、オンライン完結のデジタル写真では決して生まれない人間的なつながりである。

未来への扉——アナログとデジタルの共存

写ルンですとパレットプラザの物語は、技術の進歩が必ずしも「古いものを淘汰する」だけではないことを教えてくれる。

むしろ、新しい技術の普及によって、古い技術の「本当の価値」が再発見されることがある。デジタル写真が当たり前になったからこそ、アナログ写真の特別さが際立つのだ。

現在のパレットプラザは、フィルム現像とデジタルプリント、そして各種写真グッズの制作など、多様なサービスを展開している。写真という「思い出を形にする」事業の本質は変わらないが、その表現方法は時代とともに進化し続けている。

昭和に始まった写ルンですとパレットプラザの物語は、平成を経て、令和の時代にも新たな章を刻み続けている。そして、その先にはまだ見ぬ写真文化の可能性が広がっているのかもしれない。

(おわり)

【パレットプラザ公式サイト情報】

出典一覧

《参考文献》

- K&f concept, 「デジカメ普及 いつから?」

- 株式会社プラザクリエイト, 「会社沿革」

- WWD JAPAN, 「特集 懐かしくて新しいレトロの形 第5回」

- BuzzFeed Newa, 「なぜ「写ルンです」はエモいのか? 女子大生に広がるブーム、専門家が語る「魔法」とは」

- パレットプラザ公式サイト, 「フィルム写真の魅力」

(この記事の執筆者)

いからしひろき

プロライター、日刊ゲンダイなどでこれまで1,000人以上をインタビュー。各種記事ライティング、ビジネス本の編集協力、ライター目線でのPRコンサルティング、プレスリリース添削&作成も行う。2023年6月にライターズオフィス「きいてかく合同会社」を設立。

きいてかく合同会社: https://www.kiitekaku.com/

(企画・編集・デザイン)

大宮光

株式会社プラザクリエイト・マガプラ2代目編集長