代表対談企画:ネットプロテクションズ秋山取締役×プラザクリエイト新谷社長─業界1位を獲得した「独自のティール組織」の本質に迫る【前編】

株式会社ネットプロテクションズといえば、2024年のOpenWork評価ランキングで総合7位(全180,186社中)・インターネット業界1位(全5,600社中)を獲得したことで、その組織運営への注目が高まっている企業です。

今回の代表対談では、プラザクリエイト2代目社長として組織改革に取り組む新谷隼人が、BtoC・BtoBの両領域において、安心で便利な後払いサービスを提供するネットプロテクションズで独自の評価制度「Natura」を構築した秋山瞬取締役と、組織づくりの核心と未来について語り合います。

「マネージャー職を廃止した自律型組織」と「機能別の専門性を重視した効率型組織」。一見対照的な2つの組織運営を実践する経営陣による初対談をお楽しみください。

参加者PROFILE

秋山 瞬(あきやま しゅん)

株式会社ネットプロテクションズ 取締役

慶應義塾大学卒業後、人材系スタートアップに新卒1期生として入社。新規事業責任者、関西支社長を歴任した後、2009年にネットプロテクションズに人事責任者として参画。2013年より主力事業「NP後払い」のセールスマネージャーを兼務し、2017年に執行役員、2023年に取締役に就任。2018年にはマネージャー職を廃止した人事評価制度「Natura」の導入を主導し、ティール型組織の実践を通じて事業・組織双方での変革をリードしている。

新谷 隼人(しんたに はやと)

株式会社プラザクリエイト 代表取締役社長

広告代理店勤務を経て、株式会社リクルートに転職し、3年連続でMVPを獲得。リテール新規開発グループやカスタマーサクセス領域にてマネージャーとして活躍。2019年に株式会社プラザクリエイトへ入社。取締役を経て、2022年より代表取締役社長に就任。

「マネージャー職廃止」の真意は?

秋山さん、今回は貴重な機会をいただきありがとうございます!

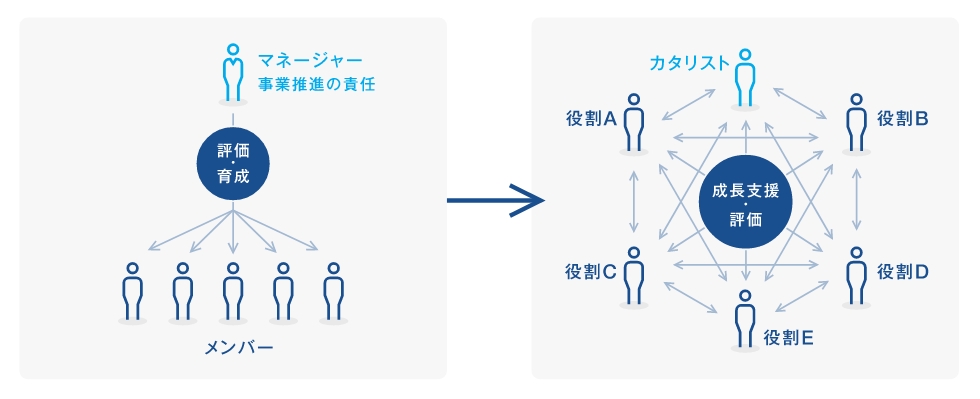

早速ですが、ネットプロテクションズさんの導入する「ティール組織」の特徴である、「マネージャー職の廃止」という取り組みについて詳しく聞かせてください。一般的には組織が拡大するほどマネージャーが必要になると考えがちなのですが、なぜ逆の発想に至ったのでしょうか?

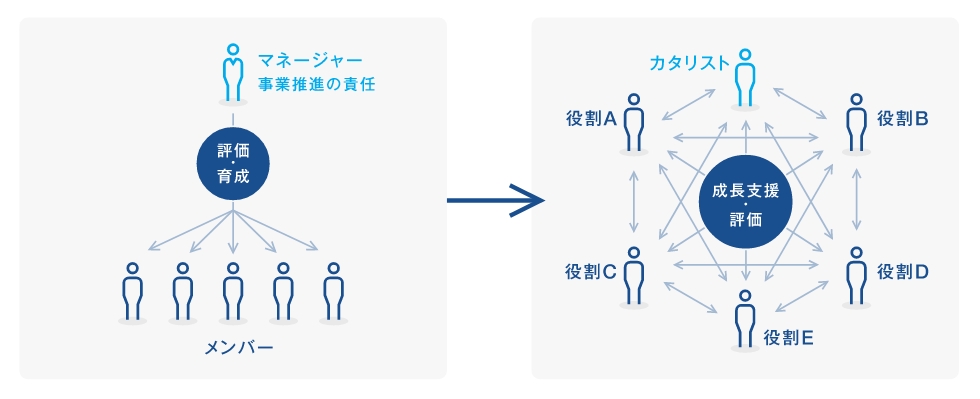

(画像参照:https://corp.netprotections.com/culture/natura/)

動機としては、「マネージャーを廃止したかった」わけではなく、「全員にマネージャーになってもらいたかった」んです。マネージャーという特定の役職の人がいると、他のメンバーは「それはマネージャーの仕事」という意識になってしまう。でも経営視点や成長支援、コラボレーションといったマネージャーがやっていることは、本来全員ができた方がいいですよね

確かにそうですね。うちは逆のアプローチで、機能ごとに責任者を明確にして専門性を高めることに重きを置いています。写真事業、モバイル事業、新規事業それぞれに責任者がいて、深い専門知識を持って判断していく。どちらかというと「餅は餅屋」の発想です

それも素晴らしいアプローチだと思います。事業の特性によって最適解は違いますから。ちなみに、プラザクリエイトさんでは新卒の方はどのようにキャリアを積んでいくのでしょうか?

新卒はまず各部門でのOJTが中心で、先輩社員がメンターとなって実務を通じてスキルを身につけてもらいます。私自身の役回りで言えば、リクルート時代の経験を活かして「あなたはどうしたいのか」を常に問いかけるようにしていますね。自主的に考え行動する姿勢をサポートしていきたいなと

相互の成長支援のための「360度評価制度」

ネットプロテクションズさんでは、新卒1年目から360度評価を導入されているとお聞きしました。これは画期的だと思うのですが、実際はどのように運用されているのでしょうか?

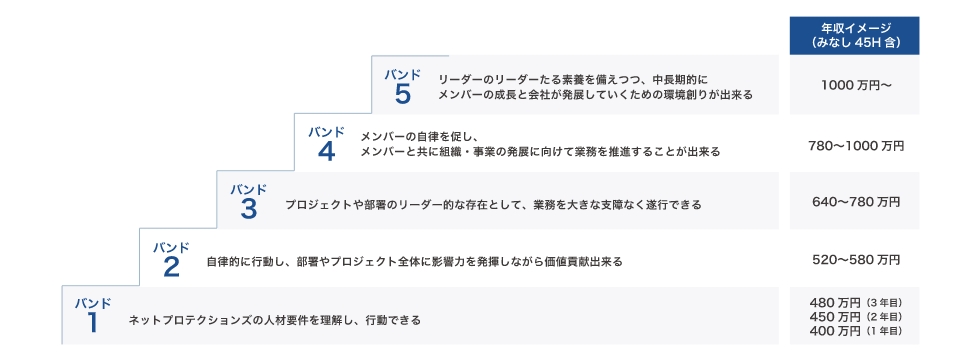

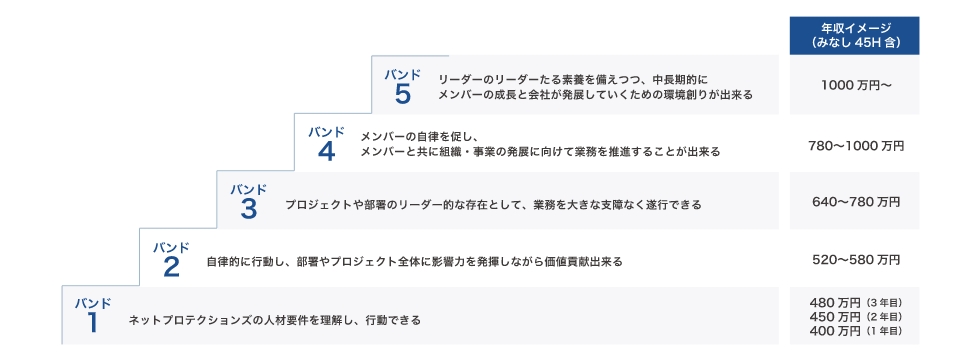

制度としては、「経営視点」「業務遂行」「コラボレーション」「成長支援」の4つのコンピテンシーで評価がなされ、最終的にこれを元に昇給・昇格が決定されるというものです。評価者は本人の業務関連度で選ばれ、システムでランダムに5人以上15人未満が決まります

まさに全員参加型ですね。気になるのは、「評価が好き嫌いに偏るリスク」ですがその点はいかがでしょうか?例えば我々のような機能別組織では、各部門の責任者が部下を評価し、最終的に役員会で調整する形で客観性の維持に努めています

確かにそのリスクはあります。でも評価する側も評価される側なので、不公正な評価をすれば自分も同じように評価される。結果的に相互監視が働いて、公正性が保たれています。それに、評価の目的を「報酬の適正配分」から「相互の成長支援」にシフトしているので、競争よりも協調を促進する仕組みになっているんです

(画像提供:ネットプロテクションズ)

「相互の成長支援」という考え方は素晴らしいですね。営業成績のように明確な数字が出る職種の場合はどうされているのでしょうか?

もちろん短期的な成果も重要です。評価担当者が別途評価して賞与に反映させる「業績評価」は、360度評価とは別軸で走ります。昇格に関わるコンピテンシー評価は、中長期的な成長を見る仕組みなんです

情報開示への強い意志と意図

もう一つお聞きしたいのが情報開示についてです。経営層の会議議事録もリアルタイムで全社員が見られるとお聞きしましたが、これにはどんな狙いがあるのでしょうか?

同じ情報を持っていないと、どんなに優秀な人でも適切な判断ができないからです。新卒1年目と社長が同じ前提で議論できるようにしたい。情報格差があると、結局は上の人の指示を待つだけの組織になってしまいます

情報のレイヤーを切り分けずに全社で共有するのですね。理想的ですが、実際に運用するとなると難しい面も少なからずあるのでは

確かに課題はあります。特に上場企業なので、インサイダー情報の管理は徹底しています。全員がインサイダー規制の対象になりますし、自社株も含めて売買する際は申請制にしています

なるほど、そこまで徹底されているんですね。事業の複雑さも関係するかもしれません。うちは写真プリント、モバイル販売、DIYキット、グランピング施設まで幅広く手がけているので、全員が全事業を深く理解するよりも、各分野のプロフェッショナルが連携する方が効率的だと考えています

事業の特性は大きいですね。うちは基本的に決済事業一本なので、全社員が方向性を共有しやすい環境と言えます

多事業を手掛けるプラザクリエイトさんでは、事業部間の連携はどのように図っているのですか?

部門横断のプロジェクトを意識的に増やしていますね。最近では社内部活制度も始まって、所属・役職問わず交流が活発化しているんですよ

(後編につづく)

(この記事の取材・執筆者)

いからしひろき

プロライター、日刊ゲンダイなどでこれまで1,000人以上をインタビュー。各種記事ライティング、ビジネス本の編集協力、ライター目線でのPRコンサルティング、プレスリリース添削&作成も行う。2023年6月にライターズオフィス「きいてかく合同会社」を設立。

きいてかく合同会社: https://www.kiitekaku.com/

(撮影者)

髙野宏治

(企画・編集・デザイン)

大宮光

株式会社プラザクリエイト・マガプラ2代目編集長